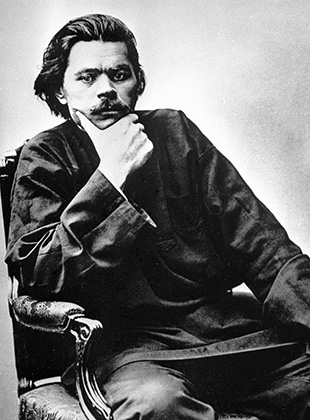

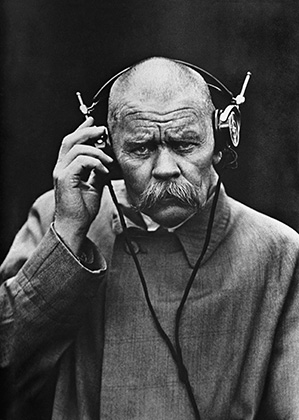

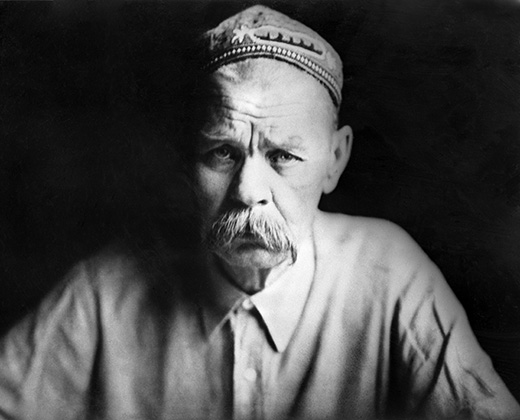

Горький ссорился с Лениным и оправдывал репрессии, а теперь никому не нужен

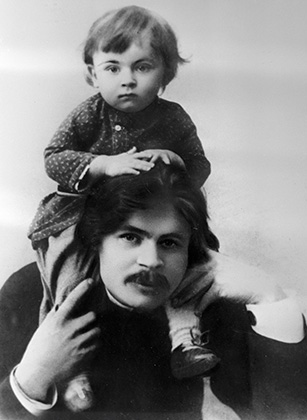

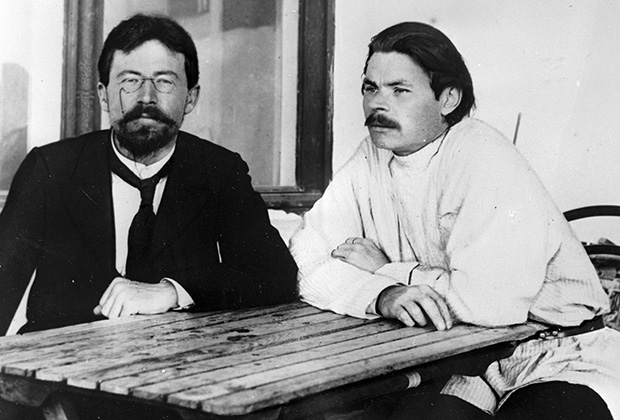

В начале ХХ века Максим Горький был одним из главных писателей не только в России, но и широко за ее пределами. После революции он стал главным советским писателем, классиком «социалистического реализма». Он ссорился и мирился с Лениным, состоял в родстве с Ягодой и Берией, восхвалял советские «стройки века» и с удовлетворением писал о перековке новых людей на Соловках. При этом он как мог поддерживал интеллигенцию, открывал новые издательства, запускал книжные серии и продолжал очень много писать — его наследие огромно. 28 марта исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького. Однако, кроме юбилейных торжеств, особой активности вокруг его творчества не видно. О том, почему главный писатель ХХ века сейчас не востребован у публики так, как Толстой, Достоевский или Булгаков, обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова поговорила с историком литературы, старшим научным сотрудником факультета журналистики МГУ Михаилом Эдельштейном.

«Лента.ру»: Я знаю достаточное количество людей, которые время от времени сугубо для себя перечитывают Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Булгакова. Приходилось ли тебе перечитывать когда-нибудь Горького для собственного удовольствия?

Эдельштейн: Для удовольствия — нет. Скорее для восполнения пробелов в образовании, перед лекцией, например. Полу- для удовольствия, полу- чтобы освежить в памяти, я перечитывал его пьесы. Я вообще люблю Горького-драматурга: «На дне», «Варвары», «Дети солнца». Хотя люблю — это, наверное, сильно сказано. Скорее это то, что я из Горького могу еще раз прочесть. Но надо понимать, что как историк литературы я читаю большинство текстов почему-то, для чего-то, с какой-то целью. Более или менее для себя я недавно перечитывал Гончарова и Островского — хотелось чего-то длинного, занудного и приятного.

Просто есть такая расхожая формула, что ценность писателя проверяется временем. Вот недавно британцы снова экранизировали «Анну Каренину» и «Войну и мир». В России за последнее время выходили сериалы по Достоевскому, Гоголю, А.Н. Толстому, даже Шолохову! Эрнст продюсирует очередную пересъемку «Мастера и Маргариты», как мы знаем. На мой скромный взгляд, Горький сейчас мало кому нужен. Ну ставят его в театре иногда. И то чаще всего на не самых популярных площадках. Означает ли это, что он настолько принадлежал своему времени, что за его пределами существовать уже не может? Или это сейчас время такое, антигорьковское?

Урсуляк снял «Летних людей» по пьесе «Дачники».

Это было в середине 1990-х.

Ну да, это, конечно, не любимовский спектакль «Мать», который шел когда-то в Театре на Таганке.

То есть, условно говоря, Горький — человек, который буквально своими руками сделал русскую литературу ХХ века, поддерживал интеллигенцию, ссорился и мирился с Лениным, находился в родстве с крупными советскими чиновниками, организовал несколько издательств, запустил знаменитые книжные серии, в том числе ныне здравствующую «Жизнь замечательных людей», — не пережил своего времени и теперь особо никому и не нужен, кроме историков литературы?

Мне было бы интересно подумать о том, кто из современников Горького, вместе с ним ходивших в главных мировых звездах, сейчас актуален? Ромен Роллан был таким французским Горьким своего времени. Когда Сталину было важно, чтобы его признала европейская интеллигенция, одной из первых мишеней был именно Роллан: все думали, как его заманить и сделать так, чтобы он сказал уважительные слова про Советский Союз. Он был мировой авторитет. Так ли часто он ставится и экранизируется сейчас? Я не уверен, что он страшно популярен во Франции. Или Анатоль Франс. Барбюс совсем уже как-то деактуализирован. Из англичан в это время были Голсуорси, Шоу…

Шоу благодаря чувству юмора, а Голсуорси благодаря уютной сериальности как раз стабильно востребованы, современной культурой в том числе.

Да, но это британцы, они вообще милые. А если мы вспомним немецких, американских «генералов» этого времени, то они тоже не очень читаются или ставятся. Многие из звезд этого периода начисто погасли.

Почему?

Во многом потому, что это был другой подход к литературе. Мне кажется, дело в зацикленности на групповом портрете, на социальности. Несмотря на весь романтизм Горького, у него была уверенность, что писатель должен описывать общество и человека в обществе. А языковой изобретательностью, скажем, при этом можно и пренебречь. Современный же читатель хочет портрета индивидуального. Это если заострять и обобщать формулировки. Пьеса «На дне» в наибольшей степени психологична, и она идет до сих пор, она жива.

А если говорить о репутации Горького как писателя сейчас, то он кто?

Более почитаемый, нежели читаемый классик, на котором лежит тень двусмысленности его репутации в тех кругах позднесоветской интеллигенции, которые формируют сегодняшний канон, условные шестидесятники-семидесятники. Для них Горький безнадежно советский писатель, один из самых отвратительных персонажей «Архипелага ГУЛАГ», создатель Союза советских писателей и соцреализма, главный прозаик сталинской эпохи, автор очерков о Соловках, «Если враг не сдается — его уничтожают», человек, который травил Алексея Лосева, писал статьи про стройки коммунизма, был другом и почти родственником Ягоды и прочее. Все это позволило вывести Горького из той линии, в которой он вроде бы должен естественно присутствовать: Толстой, Достоевский, Чехов, Горький. В результате Толстой, Достоевский, Чехов — да, а Горький — нет, потому что «сталинский прихвостень».

Как мне рассказывал один человек, занимающийся Маяковским, когда в позднесоветские, но уже перестроечные годы он сказал кому-то из классиков неофициального литературоведения, что пишет книгу о Маяковском, тот отреагировал так: «О, мальчик решил продаться большевикам?» Хотя казалось бы: Маяковский еще и футурист, и классик мирового авангарда, щеночек с хорошей родословной. А Горький из той же категории, но только еще и унылый соцреалист. В отличие от Маяковского, его не спасают Хлебниковы и Бурлюки по краям. Современное литературоведение частично вышло из советского, а частично — из антисоветского. И та мощная линия, которая наследует антисоветской истории советской литературы, Горького недолюбливает. Это не Пастернак и не Мандельштам. При этом пишется о нем, может быть, столько же, но другими людьми, наследниками советских литературоведческих институтов.

Странное дело, когда я, еще будучи студенткой, в конце 1990-х читала ту самую книжку о Маяковском, на которую ты сейчас намекаешь, уже тогда в моей картине мира он не был советским поэтом. Для меня он был большим поэтом ХХ века, безотносительно его отношений с советской властью. Почему Маяковскому так легко удалось преодолеть свою официозность, а Горькому нет?

Хотя заметь, у Маяковского процент прикладно-советского выше, чем у Горького. Горький не писал стихов о советском паспорте и километры рекламных слоганов. Но с Маяковским понятно, почему так получилось: он авангардист, и его не выбросишь из той линии русской поэзии, которая канонизирована. Условно говоря, дух Пастернака и дух Хлебникова молятся за него в интеллигентском сознании. Как раньше разрешалось изучать Хлебникова, потому что он друг Маяковского, так теперь Маяковский отмыт Хлебниковым, ключевой фигурой русской поэзии в неофициозной ее версии.

А с Горьким такого нет. Он окружен в лучшем случае Леонидом Андреевым, который тоже не то чтобы топ-фигура в представлении современного читателя. Кто еще? Иван Вольнов, Черемнов, Борис Тимофеев, Скиталец — вот окружение Горького. Кто они? Никто. Нули. Не только в массовом, но и в профессиональном историко-литературном сознании. И Горький, ключевая фигура своей эпохи, парадоксальным образом оказывается в изоляции. Его не необходимо упоминать в исследованиях о других «генералах» эпохи. Даже о Пастернаке, который его очень уважал, как мы знаем. Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Маяковский, Хлебников, Сологуб — Горький легко элиминируется из этого ряда. Как говорил Жорж Бенгальский: «А я живу в другой половине!» Горький оказался в невыгодной с современной точки зрения половине литературы.

При этом Горький — очень индивидуальный и совсем не советский писатель. Ведь когда мы исследуем какой-нибудь роман «Гидроцентраль» какой-нибудь Мариэтты Шагинян, мы исследуем не творчество автора, а формульную сталинскую литературу как новый фольклор, мы можем раскладывать этот текст по Проппу. Нас интересует, как сталинский миф реализовывался в литературе, как он менялся от 20-х годов к 30-м, как зарождались новые жанры: «Педагогическая поэма» Макаренко или «Соть» Леонида Леонова. И в этом смысле Горький, по сути, вне советского литературного процесса. Он не классик производственного романа, романа о перевоспитании малолеток, не классик советской фантастики, как тот же Леонов или Беляев, его не разложишь на формулы советского романа 1930-х. Он слишком индивидуальный, он — другой. Он очень замешан на традиционном реализме, предшествующей, дореволюционной традиции русской литературы, большого русского романа.

Но в итоге получается парадоксальная картина: он вынут из дореволюционной традиции, потому что «советский» и «сталинский прихвостень», но не может быть исследован как «Цемент» Гладкова, потому что не является матрицей советской литературы. Советская литература нам интересна как процесс без имен — нам не важно, кто это писал. А Горький — автор своих произведений. За него в совсем небольшой степени писала эпоха. А если и эпоха — то не эта.

Тогда почему он оказался главным советским классиком?

Ответ простой: потому что он согласился. Ну, он был действительно главным писателем дореволюционной России: по известности, по гонорарам, по всему. Новой культуре очень нужен был человек с таким именем в мире, с такой репутацией. Поэтому советская власть его всячески заманивала. И заманила.

С твоей точки зрения, это была сделка с совестью или искренняя вера в советское государство? Все эти очерки про Соловки, Беломорканал…

С одной стороны, все ницшеанцы, Маяковский, например, стали советскими. Многое в дореволюционном Горьком говорило за то, что он станет советским. Но, с другой стороны, парадоксальным образом, это ничего не значит. Очень многое в дореволюционном Шмелеве тоже об этом это говорило. Но он стал антисоветчиком до такой степени, что был готов благословлять нацизм. Все это индивидуально. Но советский проект был для Горького очень соблазнителен как для писателя. И с самого начала, и в 1930-е годы, и перековка на Соловках, и рождение нового человека, и торжествующий босяк, и презрение к крестьянству, и презрение к среднему человеку вообще, идея того, что Стругацкие назвали бы «прогрессорством», некий право имеющий, освещающий своим сердцем дорогу толпе, идущей за ним, — все очень логично. Это была его вера и естественное продолжение его пути. Скорее отрыжкой классической традиции был тот факт, что он в такой-то момент разошелся с большевиками и оказался в эмиграции.

То есть не было внутреннего разлада?

Наверняка отчасти был. Не приемлющий чрезмерную жестокость русский интеллигент в нем тоже жил. Горький же вообще был, с одной стороны, сентиментальный, с другой — антигуманный, такой парадокс. Постницшеанский антигуманизм и вместе с тем «Простите меня, — я жалею старушек, но это — единственный мой недостаток», как писал Михаил Светлов. Что-то в Горьком происходящему в СССР сопротивлялось, причем до конца, как мы понимаем по свидетельствам о его последних годах.

Но тут есть еще один важный момент. Что разводит нас с человеком 1920-х годов? Чего мы в нем не понимаем? Мы — дети поколения дворников и сторожей. Как пел Гребенщиков: «Мы могли бы войти в историю — мы туда не пошли». Мы предпочитаем от больших дискурсов скрываться в котельной. А человек 1920-х годов думал иначе. Вспомним «Зависть» Олеши. Почему герой завидует своему спасителю? Не потому, что он лузер, а тот богат и живет в квартире с теплым сортиром. А потому, что тот совпадает со своей эпохой, востребован ею. Почему Бабель — любимец Горького, кстати, — сидит в Конармии, хотя он не военнообязанный? Его тошнит от казаков, они ему всем отвратительны, но он с ними, он хочет стать одним из них, потому что они делают историю. Революция говорит через них, а не через Бабеля — доброго, милого, интеллигентного еврея из Одессы. И если он сейчас покинет Конармию, то окажется на обочине истории, вне этого мощного потока.

И у Горького не могло не быть ощущения, что Советский Союз — это грандиозный проект. Грандиозный — это не хороший и не плохой, а самоценный. То, в чем надо присутствовать, внутри чего надо быть. История пишется с большой буквы. «Если ты не согласен с эпохой — охай», — говорили тогда. Ты в жалком положении. Современный человек сказал бы: «Если ты не согласен с эпохой — по***». Тогда думали прямо противоположным образом. Индивидуалист Маяковский выпускает поэму «150 000 000» и не ставит свою фамилию на обложку.

И это ощущение грандиозности — не «стокгольмский синдром», как иногда говорят. Это же ощущение есть у всей европейской интеллигенции: Роллан, Фейхтвангер. Они приезжают в СССР и пишут потом: мы ничего не понимаем, но это грандиозно. А у них все скучно — буржуазная жизнь, размеренная, да, с кризисами, да, между двумя мировыми войнами, но парламент заседает, и все говорят, говорят. Помнишь, чего больше всего боится Блок, слушая музыку революции? Что музыка исчезнет и вернутся скука, обыденность, размеренность, буржуазная говорильня с Милюковыми. А вот библиотеку сожгли в усадьбе — это хорошо! А как будет русская поэзия бунтовать против нэпа! Рояли, канарейки, колбаса — вот главные отрицательные герои русской литературы 1920-х годов.

Грандиозная история сметает все на своем пути, в том числе и тебя. Ты должен оказаться внутри нее, совпасть с ней. Эта завороженность глобальным историческим переворотом общая для 1920-х годов. И Горький был эмблемой такого образа мысли. Кстати, отсюда же восхищение европейских интеллектуалов Муссолини, отчасти даже Гитлером. Но это уже другая тема.

Ты недавно сформулировал, что Горький — великий писатель без великих произведений. Не это ли одна из причин, почему Горький сейчас не так востребован, как другие классики? Ну что взять почитать заинтересованному человеку — ранние романтические рассказы? Все эти сахарные «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра»?

Они пафосные, детские, да.

«Песня о Буревестнике» стала уже цитатами из анекдотов.

«Умный смело достает» — конечно!

Применительно к роману «Мать» вспоминаются строчки из оперной арии «Павел, мать твою забрали», на которой у советских школьников обычно случалась смеховая истерика. А «Клим Самгин» — неподъемен. Так что советовать?

«На дне». Пьеса не хуже «Грозы» Островского. Может быть, еще «Городок Окуров». Я понимаю, что эти тексты дают представление о крепком писателе, но не более того. Это не объясняет, почему два-три поколения русских литераторов на него молились. Да, конечно, он не Толстой, не Достоевский и не Гоголь — мне это кажется самоочевидным. Но очень неплохой писатель.

И вообще, давай подумаем, кто остался из поколения писателей 1910-х. Это было время писателей-звезд. Россия — страна литературоцентричная, газет много, им надо о чем-то писать, журналисты спали на ковриках у дверей известных литераторов, чтобы с утра первыми успеть спросить их о творческих планах. Кто из этих людей с фантастическими гонорарами остался сейчас? Бальмонт? Леонид Андреев? Куприн? Арцыбашев, не дай бог? Можно ли перечитывать для собственного удовольствия «Мелкого беса» Сологуба? Кошмар же! Или «Санина» Арцыбашева?

От Куприна остались детские «Белый пудель», «Гранатовый браслет» и пубертатная «Яма».

То есть Горький писал лучше, чем все литературные медиазвезды той эпохи.

А не приходим ли мы таким образом к выводу, что большинство «классиков ХХ века» — авторы, которые вошли в историю литературы не столько благодаря текстам, сколько благодаря контексту? Он так сменился, что нужны были имена. И они появились. А сейчас большинство из них забылось.

Я бы говорил не обо всем XX веке, а именно о его начале. Если совсем обобщать, тогда не было такого предубеждения против пафоса, какое есть у нас. Одна из рецензий на книжечку Бальмонта «Поэзия как волшебство» 1915 года называлась «Скука больших букв». В тот момент это уже начинает ощущаться. А эти писатели много писали именно большими буквами. «Жизнь человека» Андреева, хит эпохи: «Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным началом и темным концом», «В углу неподвижно стоит Некто в Сером» — сейчас даже школьный театр постеснялся бы такое ставить. Или Сологуб, у которого есть очень хорошие стихи. Но его хрестоматийные образцы — это невыносимая риторика: «О смерть! Я — твой. Повсюду вижу Одну тебя…» Мы сейчас ценим приглушенность тона, а эдакое уходит в область подростковой литературы. В 14 лет я могу себе представить книжного мальчика, который упивается стихами Сологуба.

В 14 лет я любила Леонида Андреева.

Вот! И я любил! И не понимал, почему ему не дали Нобелевскую премию, потому что считал, что «Жизнь человека» — это лучшее произведение в мировой литературе.

Горький на этом фоне неплохой и достаточно современный прозаик, яркий драматург. Большинство его главных вещей (кроме самых ранних) не вызывают острого чувства неловкости. Поэтому его можно считать нормальным писателем второго ряда. Хотя мне собрание писем Горького гораздо интереснее, чем собрание его сочинений. Там я различаю цвет и вкус эпохи лучше, чем в его художественных вещах.

Источник: “Лента.Ру”