Что происходит в нефтегазовой отрасли?

Многие задаются вопросом: «Что делать, когда в стране кадровый голод?». Ведь сегодня в той же нефтегазовой отрасли, в которой я проработал много лет, на промыслах громадная потребность в рабочих разных специальностей, а руководят в отрасли на всех уровнях часто «эффективные менеджеры» без профильного инженерного образования. Все это следствия развала в стране общего и специального образования – производственного, среднего и высшего и пропаганды исключительно потребительского и «красивого» образа жизни.

Сегодня на телеэкранах демонстрируют в основном безголосых полуголых певиц, дельцов шоу-бизнеса, убийц, и прочих киркоровых, на которых и стремится походить большая часть молодежи. Откуда же взяться кадрам? Это в советские времена молодые люди стремились получить инженерное образование, что было престижно, а рабочих готовили в многочисленных ПТУ – производственно-технических училищах, где они одновременно получали неполное среднее образование.

Поэтому. отвечая на вопрос, как решить кадровый голод, обращусь к своему пути становления руководителем. Есть два пути его формирования. Первый – постепенное выращивание управленца, который проходит все ступени производства, начиная с рабочих должностей. Второй – назначение в начальники «своих»: сынка, зятька, свояка и т.д., которые зачастую едва, всеми правдами и неправдами, заполучили вузовский диплом. Даже неважно, по какой специальности.

Первый путь когда-то позволил нашей стране стать второй в мире по промышленному развитию, а второй, по которому безрассудно следуют сегодня, привел к тому – у меня перед глазами мировая статистика – что мы занимаем пятое место с конца. Дела с производительностью труда управленцев обстоят хуже некуда, и сегодня даже в правительстве это расценивается как кадровая катастрофа.

Окончив нефтемеханический факультет Уфимского нефтяного института, я по направлению ВУЗа в 1974 году приехал молодым специалистом в Сургут в буровое объединение «Запсиббурнефть», директором которого был Леонид Вязовцев. Встреча с этим человеком многое определит в моей дальнейшей жизни. В объединении было четырнадцать управлений буровых работ – УБРов.

– Везде нужны механики. Куда поедешь?- спрашивает Плескач, начальник отдела кадров.

– А где быстрее квартиру дадут? Со мной жена – это я, вопросом на вопрос.

Решаем: мне лететь в Нижневартовск, в УБР № 2, поскольку руководил им Абзал Исянгулов, Герой Социалистического труда, заботливо относившийся к молодым специалистам. Почти год проработал я слесарем 4-го разряда на Самотлоре (Самотлор в переводе с хантыйского означает Мёртвое озеро). Три буровых мастера – Шакшин, Петров и Ягофаров, под началом которых я начал трудиться, тоже были Героями Социалистического труда. Гордые, требовательные, злые на работу и простые в общении люди. Их труд и они сами являли воплощение девиза начальника Главтюменнефтегаза легендарного Виктора Муравленко: «Нефть на кончике долота». И они тоже многое определили в моей дальнейшей жизни.

В 1975 г. меня призвали в армию, где два года отслужил заместителем командира роты. Затем я вернулся в Нижневартовск в УБР № 2 и меня назначили старшим механиком, а спустя некоторое время – заместителем начальника базы.

В 1980 году, когда мне было 29 лет, меня назначили главным механиком того же, ставшего родным, УБР № 2. К должности главного специалиста я шел шесть лет, и все это время меня опекала система подготовки кадров. Как молодому специалисту мне дали квартиру. Как молодой специалист я участвовал в отраслевых конференциях. У молодых специалистов были наставники, мы регулярно ездили на стажировки. Когда наша страна в 1990-е годы открылась миру, эффективный советский опыт работы с молодыми специалистами Запад взял на вооружение, однако мы этот опыт у себя похоронили. Вместо этого руководящие кабинеты заполонили молодые так называемые «манагеры», у которых кроме названия должности и амбиций больше ничего было – ни опыта соответствующей работы, ни последующих результатов.

В этой связи не могу не сказать о Вагите Юсуфовиче Алекперове, руководителе и основном владельце крупнейшей нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». В свои 60 с лишним лет он вынужден заниматься этой огромной империей, потому что пока не может никому передать ее. «Где же его сын?» – вероятно, спросите вы. Сын его сначала работал оператором, а сейчас является технологом в Когалыме в Западной Сибири. Это необходимо для того, чтобы он понимал, откуда что берется, и не пустил потом по миру десятки тысяч людей, работающих в компании.

В службе главного механика, которой я начал руководить, из 16 инженерных ставок на первых порах была заполнена лишь одна. Занимавший эту должность был сильно пьющим. Не с кем было работать, а работать надо было, и я не спал ночами, не зная, что делать. Тогда я попросил послать меня в Уфу, пришел в родной институт к заведующему кафедрой и сказал ему: «Помогите! Мне нужны молодые специалисты – башковитые и не белоручки». Я знал, что если сумею кого-то увлечь не деньгами, а работой, то наберу команду. И набрал таких.

Мы в те времена выезжали на энтузиастах, убеждали своим примером, причем зарабатывали рабочие нередко больше своих начальников И когда я сейчас вижу, что так называемых топ-менеджеров назначают на должности с окладом в 500 тысяч рублей, а рабочих берут на зарплату в 20-30 тысяч, то поражаюсь такой близорукости нынешнего начальства: эта дорога ведет в тупик. Молодых ребят с громадными, пока не заработанными ими еще громадными зарплатами, назначают руководителями, и они ощущают себя полными хозяевами жизни, но промысловый народ быстро распознает, чего они стоят. Ведь нефтегазодобыча – это тяжелая борьба с природой и нередко по 20 часа в сутки.

Отсутствие морального и материального стимулов, отсутствие фильтра для отбора специалистов-энтузиастов и отсутствие требуемого социального лифта создают большие, миллиардные убытки для всей нашей экономики. Надо признать, что многие годы у нас сознательно унижали и обесценивали труд рабочих, потому и некому сейчас работать – исчезли умельцы. Искажались также критерии и требования к отбору управленцев. И, конечно же, исчезли наставничество и преемственность поколений кадров.

В описываемые мной 1980-е «Газпромом» командовал Виктор Степанович Черномырдин, а «Тюменбургазом» – Леонид Иванович Вязовцев. Это были замечательные люди и настоящие руководители. Однажды Отдел нефтяной промышленности Тюменского обкома компартии направил меня в составе бригады специалистов проверить «Тюменбургаз». У «Газпрома» были проблемы с фондом газовых скважин, которые бурил и обустраивал «Тюменбургаз». Проверяющих было восемь, я среди них – самый молодой. Подготовил свой отчет, собрался домой, а мне говорят: «Подожди-ка, задержись, с тобой хотят побеседовать».

В моем отчете содержался ряд критических замечаний. Я рассказал, какие вижу проблемы, и присутствовавший на совещании инструктор обкома, спросил: «А как можно их исправить?» Рядом сидел, как потом выяснилось, генеральный директор «Тюменбургаза» Леонид Иванович Вязовцев. Мы с ним познакомились, обсудили возможные мероприятия. После чего он предложил мне самому исправить увиденное, и я согласился. Так я попал в Новый Уренгой.

Мне тогда исполнилось 36 лет. Руководство сразу же решило и вопросы с жильем для моей семьи, и моего оклада. Ведь человек шел на новое место работы не потому, что хотел стать начальником, а потому, что осознанно и добровольно согласился ликвидировать увиденные недостатки.

Заместителем по геологии у Леонида Ивановича была выдающаяся личность – Николай Михайлович Добрынин. Он говорил: «Ребята, здесь собрались не только люди, которые хотят купить «Волгу», квартиру в Центре, а те, которым небезразличен «красный флажок» – общественная оценка их труда. Мне это запомнилось на всю жизнь. Уважающему себя специалисту, помимо материального поощрения, обязательно нужны общественная оценка его успехов и уважение коллектива.

Леонид Иванович «управленческих тренингов» и «мастер классов» не проводил, но постоянно и исподволь неназойливо наставлял нас личным примером и советами. Некоторые из них звучали примерно так: «Если я не принял обоснованного решения по вопросу, с которым ты зашёл, виноват ты сам. Не подготовился, значит, не убедил. Не подготовил пару вариантов как объ…ать меня, не заходи, значит пришел рано, вернись к себе и подготовься». В1991 году мне сотоварищи пришлось проводить Леонида Ивановича в последнюю дорогу, уложив его в тюменскую землю.

Бригада руководителей «Тюменбургаза» новым «генералом» не использовалась. Поэтому кто уехал на «материк», а кто-то подался в мир иной. Частенько так происходит в нефтегазе: наряду с борьбой с недрами, ведется глупая и вредная борьба с людьми и между собой. Грустно наблюдать все это. Но наука «вязовцевского тюменбургазовского антикризиса» неоднократно помогала мне впоследствии на сибирских, а затем и на башкирских предприятиях.

Сейчас одна из болезненных проблем для нашего правительства – импортозамещение на основе инноваций. Имелись ли в нашем советском прошлом инструменты, которые позволили бы продвинуться в ее решении?

В те времена главный инженер предприятия четко знал, что его снимут с работы, к примеру, за погубленные шпиндели, потому что они стоят сумасшедших денег, во-вторых – за травмированных людей, в-третьих – за невнимание к молодым специалистам. Было еще в-четвертых, в –пятых… За толковых молодых специалистов тогда буквально дрались. Главный инженер самолично составлял и утверждал каждому план его стажировок, в котором в обязательном порядке было отражено то, что сейчас называется инновациями, а тогда этот раздел плана назывался «научно-техническое развитие». Главный специалист знал, где есть резервы для модернизации: «А давай ты займешься вот этой темой, и мы прикрепим к тебе тех-то и тех-то…».

Будучи молодым специалистом, раз в неделю я – вечером после работы – приходил к своим наставникам с еженедельным, а затем – месячным отчетом о выполнении моего плана. На конференциях молодые специалисты защищали свои проекты, которые, как правило, были организационно-техническими. Надо было обосновать не только техническую сторону, но и внедрение, и его организационные аспекты. То, что внедряли на предприятии, обобщалось сперва в производственном объединении, потом – на предприятии, затем – в главке, после чего – в «Газпроме».

Откуда нашему правительству знать, как разрабатывать и внедрять инновации? Об этом наглядно свидетельствуют, в частности, провальные результаты деятельности «Сколково» и «Роснано». Как может министр или работник министерства организовать в масштабе страны реализацию каких-либо проектов, если они ими никогда не занимались и зачастую даже не имеют соответствующего базового образования? Как можно компании при таком уровне компетентности чиновников убедить внедрять у себя инновации? Ведь внедрение инноваций – дело неблагодарное и рисковое. Никто не гарантирует, что сразу же будет от них отдача. Госструктуры еще можно заставить рисковать, а частные компании – никогда.

Я участвовал в строительстве нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири, и теперь иногда у своих товарищей спрашиваю: «Смогла бы сейчас Россия построить такой комплекс?». И мы сходимся на том, что нет, не смогла бы. Уже нет такого морального у людей запала. Да и невозможно сейчас массу специалистов, которых к тому же и нет сегодня, перетащить в другой регион, обустроить их, и самое главное – создать такие условия, чтобы они там работали. Хотя создана Национальная система компетенций и квалификаций (НСКК), всякие агентства человеческого капитала, но нет идеи, за которой бы народ пошел. Через 5-10 лет встанет проблема, куда девать западносибирские города. Тогда придется вспомнить о вахтовом методе, который применялся в регионе 20-30 лет назад.

Мы не были тогда ослеплены коммунистической идеологией: и ругались по производственным вопросам, и часто не соглашались с начальством, но нас терпели, потому что видели, что мы хотим и умеем работать. Наиболее рьяных парторгов, борцов за лучшее будущее, убирали, чтобы они нам не мешали. Первое с чего я на новом месте всегда начинал – находил тех, на кого можно опереться, кого можно было увлечь, и занимался созданием управленческих команд, которые двигали производство. Мы отталкивались от тех ценностей, которые были заложены в людях. Педаль, на которую я давил – здоровые амбиции. Если человек хотел что-то сделать, но не знал как, а ты понимал, что можно научить его, то он приложит для этого все свои усилия. Конечно, в случае успеха его обязательно надо было отметить и прибавкой к окладу, и квартирой, и «красным флажком». Раньше давали ордена, медали, грамоты за труд, и это здорово мотивировало. Сейчас такая мотивация незаслуженно забыта.

Тогда безопасность человека была одной из основных забот руководителей промышленности на всех уровнях. Известно, что правила безопасности для промышленных предприятий и установок писаны кровью. Однако там где деньги и прибыль – главная ценность новых хозяев предприятия, там и высокая смертность, и высока степень травматизма. Полномочия Госгортехнадзора урезаны сегодня до нельзя, «либерализм» отчетности позволяет откупиться. Раньше такого не было. Пустить буровую в эксплуатацию в том же Нижневартовске можно было только с госкомиссией в присутствии инспектора Госгортехназдора.

Инспекторов не хватало. Тогда мы выступили с инициативой о самоконтроле. Для этого создали на предприятии группу содействия Госгортехназдору. Я лично ставил свою подпись, т.е. брал на себя ответственность, что все учтено. И прежде чем поставить свою подпись на акте приемки, я осознавал, что если на этой буровой будет авария, допустим, газовый выброс, мне мало не покажется: получу взыскание, с работы снимут, пойду к прокурору…

Чтобы увеличить добычу газа, нужны были новые скважины – другого способа добычи газа нет. Это серьезнейшие объекты капитального строительства. Для этого нужно было выйти на Ямбургское газоканденсатное месторождение, расположенное на берегу Карского моря. Чтобы буровики работали, их надо было обеспечивать трубами, оборудованием и т.д. Все это входило в круг моих обязанностей как руководителя Центральной базы производственного обеспечения «Тюменбургаза».

Придти тогда к кому-то из начальства и сказать, разводя руками, что сооружений и оборудования нет, было невозможно. Ответ был бы один: «Организовывай!» А рабочие внимательно следили за руководителем, оценивая, что он может сделать. И ни в коем случае нельзя было людям давать повод думать, что ты не способен преодолеть трудности. Природные условия на Ямбурге были суровыми. Плюнешь, бывало, и на землю сосулька падает. Ямбургский газодобывающий комплекс был создан и превратился в передовой в стране по добыче газа.

Конечно же, капстроительство в стране в советское время планировалось. Каждая пятилетка была краткосрочным планом. Однако случалось всякое. В Заполярье и Западной Сибири в результате неправильной логистики и ошибок планирования мы вынуждены были закапывать в землю импортные бульдозеры, скрывая тем бесхозяйственность. Поэтому идеализировать то время не стоит не стоит – перекосы были. В начале 1990-х годов от планирования, как якобы от пережитка социализма, отказались. В ближайшие годы мы обязательно вернемся к «большому» планированию, так как и государство, и бизнес должны «знать свой маневр» на ближайшую и длительную перспективу. Без этого никуда не денешься. Пока же «дальше своей избушки» планирования у нас нет: главы регионов не знают, как учесть и использовать ресурсы соседей. Макроанализ практически отсутствует.

«Башнефть» в конце 1990-х годов второй раз «заходила» в Западную Сибирь, но уже в конкурентную среду. Возникла необходимость в руководителе. В 1997 году организовали там Представительство и пригласили его возглавить. Мы раздвигали конкурентов, что позволило «Башнефти » получить два месторождения, чтобы создать там промысел Меня опять позвали в начальники – другие отказались, и я поехал выбирать место промысла. Триста вёрст от Нижневартовска добирались на машине, а последние несколько километров до бывшего посёлка дорожников шел пешком, так как дорога кончилась. Мобильная связь тогда там не работала. Я связался с водителем по рации, водитель из машины позвонил в Уфу, в «Башнефть», и сообщил, что мы на месте. Нам сначала не поверили. Мы нашли телефон в умирающем поселке, связались с руководством в Уфе, получили согласие и дело пошло. Как создавали нефтегазодобывающий комплекс – Нефтегазодобывающее управление «Башсибнефть” рассказывать не стану. Предприятие и сейчас успешно работает.

Потом была напряжённая работа по организации геологоразведки в Эвенкии, в Красноярском крае. «Славнефть» создавала базу для нефтепромыслов на реке Подкаменная Тунгуска. Исключительно важным был подбор кадров. Отбирать нужно было таких командиров-руководителей, которых отправляешь за сотни вёрст в тайгу с техникой и людьми для выполнения трудных задач. Ты должен быть уверен в каждом рабочем, мастере, слесаре, бригадире, что любой из них, уезжая на вахтовую неделю за 500 вёрст, не запьет, будет регулярная связь с базой, все будут соблюдать правила безопасности, и вернутся живыми и здоровыми, выполнив все работы.

Старший брат в очередной мой юбилей спросил: «Куда дальше? На Чукотку? В Анкоридж? Не пора ли заворачивать вектор на Запад, ближе к родине, в Башкирию?». Эти слова я запомнил. Поэтому когда коллеги–нефтяники заполучили в собственность кризисный завод в Ишимбае, и предложили мне директорство, я не стал отказываться. Основные фонды предприятия находились в состоянии, что называется «ниже плинтуса», отсюда и качество продукции было низким, производительность хромала. Пришлось мне направлять коллектив на совершенствование качества работы и удалось его выправить, в том числе благодаря модернизации технологического оборудования.

Мы готовимся к 70-летию великой Победы. Многие вспоминают о воевавших близких Я никогда не забываю своего отца Вахитова Нигматьяна Минниахметовича, надевшего солдатские сапоги в далёком 1937-м, и снявшего уже старшим лейтенантом офицерские сапоги в 1946 году в Кёнигсберге. С боями он прошёл дорогу туда от Ельца. Уже после окончания войны отец по заданию ГКО участвовал в демонтаже двух немецких заводов, отправленных в счет репараций за нанесенный нам ущерб в Советский Союз. Заводы заработали…

Сейчас в России многие вместо работы на производстве чем-то торгуют, экспорт сырья превышает треть товарного оборота, а промышленный передел продукции составляет менее 20%. Войны не было, и нас никто не побеждал, но в стране исчезли тысячи и тысячи заводов, сельхозпредприятий, угольных шахт… Мы их сами разрушили, демонтировали, разворовали, перевели в металлом… Может быть, пора, наконец, одуматься и восстановить разрушенную экономику? Хотя бы к 75-летию великой Победы…

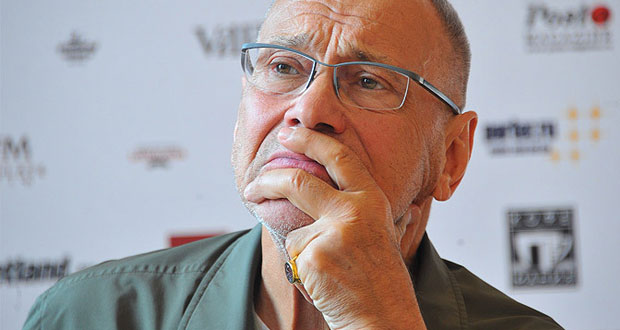

Ришат Вахитов,

инженер-механик

По информации: www.promved.ru