Исповедь бессмертной

Сложив руки для молитвы, очень старая женщина сидит на диване в большой и просторной комнате напротив распахнутой настежь двери, за которой на горизонте виднеются далекие черные горы.

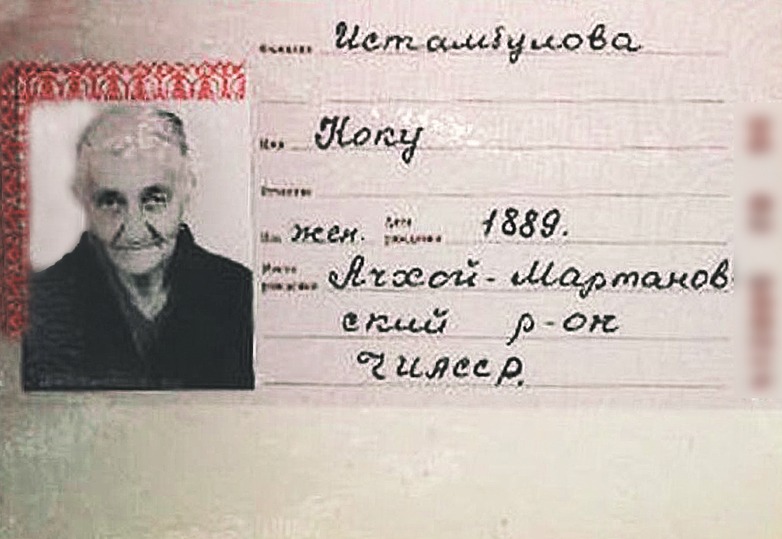

Это самая старая женщина в мире, чеченка Коку Истамбулова. Ей 129 лет. 1889 год записан в паспорте годом ее рождения. Один только год — без даты и месяца. Слишком давно это было, чтобы помнить.

У нее побывали уже двадцать три российских журналиста. Иностранцы просятся, но так и не доезжают, это все-таки Чечня. Поэтому про Коку больше знают у нас, чем в Европе, где постоянно презентуют своих собственных долгожителей и долгожительниц. Юнцов не старше 120.

Накануне 200‑летия Грозного я, двадцать четвертая, приехала в село на правом берегу Терека, чтобы тоже познакомиться с Коку. Которая, получается, младше чеченской столицы совсем не намного — меньше чем на одну человеческую жизнь.

«В моей жизни не было счастливых дней», — поднимает на меня белые, даже без радужки, глаза бабушка Коку.

На ее долю выпал краешек XIX, весь XX век и рассветные всполохи XXI — столько войн, революций, ссылок и бед, смертей и потрясений, что слез почти не осталось. Кто же знал, что она проживет так долго, что нужно будет их экономить? «Я бы давно умерла, если бы не Аллах, который держал меня в своих руках», — говорит Коку.

Коку по-чеченски — «кхокха», значит голубь.

Крошечная слезинка все же катится по ее щеке. Белая, слепая голубка.

«Когда ты приедешь ко мне в следующий раз, я, наверное, уже умру…»

Былинка на ветру

Из всей своей бесконечной жизни Коку запомнила только тяжелую, изнурительную ежедневную работу. Дни, месяцы, годы, десятилетия, век — в руках у Аллаха.

…Селение, где сейчас живет Коку Истамбулова, на картах называется Братское. Есть у него еще и чеченское наименование — Ногамирзин-Юрт. Расположено село ближе к Северной Осетии, чем к Чечне. На другом берегу Терека лежит казачья станица Галюгаевская Ставропольского края.

Археологи находили в Братском артефакты времен Золотой Орды, древние монеты, черепки глиняной посуды, которым, как говорят, две тысячи лет.

Есть тут и небольшой курган, что, по легенде, возвела вайнахская девушка по имени Бельши. Каждый день поднималась она на эту возвышенность, чтобы увидеть своего возлюбленного.

Девятнадцать героев вышли из села Братского в Великую Отечественную, несколько здешних уроженцев защищали Брестскую крепость и пали смертью храбрых.

Ныне же в селе имеются дом культуры, два магазина, почта, новая школа и мечеть.

Это все я взяла из путеводителя. Чтобы понимать, куда еду.

Внуки и правнуки известной чеченской долгожительницы встречают меня во дворе ее дома. Справного, кирпичного — его недавно подарили местные власти. На Кавказе не принято бросать своих стариков. Их достижениями — а чем, как не достижением, является столь почтенный возраст — наоборот, принято гордиться.

В огромном доме, в комнате, которая вмещает десять обычных комнат, крошечная сидящая на диване Коку кажется унесенной ветром пылинкой.

Почти всю свою прежнюю жизнь, пока держали ноги и видели глаза, Коку прожила в глиняной мазанке, что и теперь еще осталась стоять позади ее нового жилища.

«Она построила ее сама, когда вернулась из ссылки, замешивала землю на воде, добавляла в нее сухие ветки, траву, и лепила камни, один на другой, потом красила их белой краской», — поясняет мне 15‑летняя Мадина, правнучка Коку.

Два веселых щенка крутятся возле ног девочки. На проваленной крыше старого дома колышется от ветра сухая сорная трава. «Вообще у нас здесь очень красиво, так что и уезжать не хочется», — убеждает меня Мадина.

В этом году она закончила девятый класс и приехала из осетинского Моздока ухаживать за прабабушкой. Это теперь ее обязанность, так решили родные. А выучиться она еще успеет. Именно Мадину отряжают переводить мне рассказ Коку. Та плохо говорит по-русски. Хотя все понимает.

«Она мне каждый день рассказывает про те времена. Вспоминает и плачет», — вздыхает девочка. Словно услышав слова правнучки, Коку вновь начинает плакать. «Жалко, очень жалко», — повторяет она на двух языках.

«Это она о дочке своей горюет, моей бабушке Тамаре, — поясняет Мадина. — Та умерла несколько лет назад. После ее смерти Коку совсем ослепла. И ходить перестала. А когда дочку вспоминает, то переживает очень. Сколько ее в день раз вспоминает, столько и плачет».

Приезжали врачи из большого города, проверяли ее зрение. И саму Коку возили на обследование в Грозный. Но ничего обнадеживающего родственникам там не сказали. От глубокой старости лекарств пока нет.

Я беру Коку за руку. Та холодная, будто восковая. Старуха с силой сжимает мою ладонь и не отпускает, я чувствую, как медленно перетекает мое тепло в ее ледяные пальцы.

Она абсолютно в своем уме. И я не могу сказать, божий это дар или проклятье — помнить в глубокой старости все, что с тобой случилось, зная, что впереди ничего не ждет. Как просыпаться каждый день, понимая, что все в прошлом? Что каждый день может стать последним?

Как хватает сил человеческому разуму, чтобы вместить в себя осознание этого, пережить и не сойти с ума, сохранившись в столь хрупкой и рано или поздно все равно тленной оболочке?

Не милосерднее ли слепое забвение в конце пути?

«Трудно жить, когда все, кто помнил тебя, давно умерли», — словно прочитав мои мысли, произносит Коку. «И умирать тоже страшно, сколько бы лет ни было».

Красные туфли, белые чулки

День своего рождения Коку никогда не знала. Только год — 1889. Именно эту дату поставили в самом первом ее советском паспорте, который Коку выдали во время депортации в Казахстан.

Коку говорит, что в детстве, когда прибавлялся год, отец рисовал палочку на стене. Так и считали. Детей в их семье было пятеро, кроме нее еще два брата и две сестры.

Понятное дело, нарисованная палочка — это не кольца на вековых деревьях, поэтому невозможно высчитать возраст абсолютно точно. Но тогда это было не важно.

Сейчас рождение Коку отмечают в первый день июня. Летом праздновать лучше, чем зимой. Только поэтому.

Дела и заботы Коку помнит больше, чем события. Да и какие события — здесь, в стороне от больших дорог, история не творилась. О Ленинграде, Москве, даже о Грозном, что примерно в ста километрах, Коку в юности даже не слышала — не то что там была.

Первый раз в Москву она попала проездом в конце 50‑х, возвращаясь домой из ссылки. Пробыла в столице всего два дня, с мужем и дочерью, налегке — все, что нажили в Казахстане, уместилось в двух фанерных чемоданчиках.

Но это будет потом…

«С самого раннего детства я работала. Никогда не училась. Ходила за коровой и курицами, копала огород, копала, копала, копала… И так каждый день», — поясняет она. Собирала хлопок и кукурузу. Нянчила младших братьев и сестер. Из игрушек только и были, что тряпичные куклы, которые смастерил ее дядя. Мечтала о красных туфлях и белых чулках, и однажды отец привез ей такие с ярмарки, но пофорсить перед ним не удалось, вскоре отец умер от желудочной болезни. И достатка в семье не стало совсем. Те обновки так и остались первыми и единственными в ее короткой юности.

Вечерами соседские девушки собирались и пряли овечью шерсть. Если уставали, то бросали клочки шерсти в огонь, те ярко вспыхивали и быстро сгорали, ворох шерсти на глазах убывал, а работы становилось немного меньше.

«Жили они совсем бедно. И до революции, и потом тоже. Электричества у них не было. Была керосиновая лампа. Поэтому вечером, как стемнеет, никто не работал. Покушают и сразу ложатся спать», — продолжает моя 15‑летняя переводчица.

— Про революцию, спроси, Коку ее помнит? — умоляю я Мадину.

— Она помнит, как бомбы падали, когда война была. А какая война, уже не помнит, — отвечает та.

— А как царя Николая Второго свергли?

— Царя Николая Второго? А кто это? — переспрашивает у меня правнучка и, сделав огромные глаза, что-то уточняет у старушки и неожиданно заливисто смеется. — Бабушка говорит, что ты путаешь. Она говорит, что царя еще до войны с немцами убили.

— Так это во время Первой мировой войны было. Первая война была с немцами, а вторая — уже с фашистами, — пытаюсь я объяснить как можно проще.

— А разве войны было две? — юная Мадина счастлива в своем неведении. Но все же послушно излагает Коку мою версию исторических событий, не знаю, уж насколько в ее пересказе та сохраняет свою достоверность и хронологический порядок.

Замуж Коку вышла поздно. «Отец болел, потом мать болела, болела бабушка. Я была самая старшая. Куда я их брошу?» Думала, что так и останется навсегда вековухой. Тем более что и особого приданого за ней не было. Но пришли вайнахи, большие люди, из другого села, посватали, сказали, что у нее теперь будет муж. «Я его и не знала совсем, — признается Коку. — Но потом полюбила, а что делать, раз замуж вышла. Надо терпеть. Магомед его звали, и он был младше меня».

— Красивый он был, ваш муж?

— Нет, что ты, совсем некрасивый, — на русском отвечает Коку и неожиданно хохочет, почти так же заразительно, как ее правнучка.

«Мертвых съедали собаки»

Беды врезаются в память сильнее, чем радости. Тот февральский день 1944 года, когда чеченцы потеряли свою родину, Коку запомнила навсегда. «Плохой был день. Стылый, серый».

Будто пробуждение после тяжелого кошмара. Вот только наяву все оказалось еще страшнее.

«День депортации?» — переспрашиваю я у бабушки.

«Да. Нас посадили в поезд и повезли. Никто не знал куда. Людей набивали в теплушки. Кругом была грязь, мусор, какашки… так и напиши, что в вагоне были какашки. Нас никуда не выпускали. Охранники кормили протухшей рыбой, из которой варили суп».

Молодые кавказские девушки нередко умирали в пути от разрыва мочевого пузыря, стыд не позволял им при всех справить естественные надобности. Тех, кто не боялся позора, обступали старые женщины, закрывая собой. Коку была уже немолодая, но еще и не старая — средняя. Но она, как и многие ее соотечественники, не знала, увидит ли конец пути. Каждый день тогда мог стать последним.

«Мы, женщины, не интересовались политикой. Но нам сказали, что мы нехорошие люди и за это должны уехать. Я не знаю, за что мы страдали, может быть, все так и было, как они говорили, но я все равно не чувствовала за собой никакой вины…» — повторяет Коку.

Умерших не закапывали, а сбрасывали с поезда, на съедение собакам. Таким образом похоронили и ее свекра. Место же, в которое их привезли, как она помнит, называлось Путь Ленина.

Возможно, это было название совхоза или завод, на который Коку пошла работать. На предприятии изготавливали промышленные сепараторы для молока. Как ни странно, но именно там, в Казахстане, Коку впервые наелась досыта. «В ссылке у нас корова появилась, молоко, сыр, творог». Правда, это призрачное изобилие началось уже после войны, после того как она схоронила двух сыновей. «Врачей не было. Некому было их лечить. Младший мальчик чем-то заболел и очень быстро умер. Такое в каждой семье случалось. Когда женщина рожала, дети тоже часто погибали, потому что роды принимали не акушерки, а соседки и подруги. Осталась у меня одна дочка, Тамара», — снова начинает плакать Коку.

Но по своей воле оставить это сумрачное место было нельзя. Ни одного шагу нельзя было ступить без ведома коменданта. 12 километров по периметру — вот и вся свобода. Наказание без суда — казахстанская ссылка — продлилось 13 лет.

Уехали ни с чем и вернулись ни с чем. В жилищах, которые в 44‑м году покинули чеченцы, жили новые хозяева, переселенцы с «большой земли». Ждать помощи от мужа было нечего, Коку говорит, что он был ленивым и ничего не хотел делать по хозяйству, пришлось засучить рукава и самой месить глину.

«Ты спрашиваешь, был ли у меня хоть один счастливый день в жизни, — неожиданно поднимает она на меня свои слепые глаза. — Это был день, когда я впервые вошла в свой дом. Он был совсем тесный, и печку я топила дровами. Но это был только мой дом. И я сама его построила. Самый лучший дом на свете. В нем я прожила еще шестьдесят лет».

Пальцы на двух руках

Коку говорит, что позавчера ей опять приснился покойный муж: «В огороде кукурузу спелую рвал. Я ему кричу, кричу, а он даже не оборачивается, я хочу идти за ним, вот только он не зовет, — вздыхает она. — А вообще сны разные снятся. Мать снится, отец, живые, здоровые, молодые. Бывает, что я сама себе снюсь, маленькая, веселая, а очнусь — и снова здесь».

Иногда она просыпается от того, что по ее новой комнате, слишком большой для нее одной, бегают дети — не настоящие, а тоже из сна, похожие на ее сыновей, которых она потеряла в Казахстане. Смеются, играют.

Уставшая от долгого разговора Коку облокачивается на подушку, на которой изображены поля из красных маков. Точно такие же поля, я помню, были здесь в мае 2000‑го, в первую весну второй чеченской войны, когда горели черным воронки нефтяных скважин, и головки червленых маков под нашей «вертушкой» качались от ветра из стороны в сторону.

— А во время последней чеченской войны у вас в селе спокойно было? — интересуюсь у бабушки.

— Чеченской — это не с фашистами? — на всякий случай уточняет Мадина.

— Нет, чеченской — это… — черт, я не знаю, как ей объяснить.

«Лучше спроси, помнит ли она войну с русскими? Ту, что была почти двадцать лет назад».

Умница Мадина обилию новой информации уже не удивляется. Но ей сложно переводить то, что она не понимает. И хорошо, что не понимает. Что для нее, пятнадцатилетней, все это в далеком позавчера — как война с немцами и царь Николай Второй…

Или же это плохо — не знать прошлое?

Во время боев в Грозном сгорели все архивы, которые хоть как-то могли установить прошлое Коку Истамбуловой и ее рабочий стаж. Теперь получается так, что она не трудилась в своей жизни ни дня. Поэтому пенсию бабушке платят только по старости. Очень большую по нынешним временам — целых 16 тысяч рублей. Потому что старость Коку растянулась еще на целую жизнь… Кто ж виноват!

Но если поделить эти 16 тысяч на 129 лет, то за каждый год жизни Коку заработала, получается, всего лишь чуть больше 124 рублей.

…А тонкий ручеек ее рода, почти иссякнув в Казахстане, снова забил только на родине.

У единственной дочки Тамары родилось шестеро детей. У тех — 16 внуков. А уж количество правнуков и праправнуков не смог сосчитать даже специально приглашенный из соседнего дома внук Ильяс Абубакаров. «У старшей двое и младшей двое, нет, подожди, вроде опять неверно», — все пытался он загибать пальцы на двух руках, пока не понял, что дело это бесполезное. «В общем, нас очень много».

В руках Коку зеленые четки. В тон платья и платка, в который ее нарядила родня в честь приезда московской журналистки. Столько нарядов, сколько у бабушки сейчас, у нее не было никогда в жизни. Я смотрела сюжеты о долгожительнице по телевизору — и везде она в разном. Только вот радости на лице нет.

Коку перебирает по одной бусинке из четок. Каждая бусинка — молитва. Есть большая нитка бус. И нитка поменьше. Их ей хватает на целый день. Больше в ее настоящем ничего. Только четки и воспоминания. И тоска.

— Почему Аллах дал мне такую большую жизнь и так мало в ней счастья? — снова и снова задает чеченская бабушка один и тот же вопрос всем, кто к ней приезжает.

Но гости сами ждут от нее ответов, рецептов ее бессмертия: «Не есть мяса? Любить творог и овощи? Не давать себе отдыхать? Не покупать продукты в магазине, а выращивать самим? Много страдать и мучиться?» — и Коку опять остается ни с чем.

«Лучше бы ты мне корову привезла», — грустно улыбается она, отпустив мою руку.

Птица в клетке, из которой пока не выбраться. Бедная слепая голубка…

«Когда ты приедешь ко мне в следующий раз, я, наверное, уже умру».

Голубка, лети!..

Екатерина Сажнева

По материалам: “Московский комсомолец”