Что россияне помнят о Великой Отечественной войне спустя 80 лет с ее начала

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и закончилась капитуляцией Германии 9 мая 1945 года. Победа нашему народу далась страшной ценой: безвозвратные военные потери Красной армии составили более 11,4 миллиона человек, а с учетом гражданского населения, война унесла более 26,6 миллиона жизней. Об этом невозможно забыть. Память о войне отражена во всех видах искусства, но помимо этого есть огромный пласт народной памяти. В той или иной степени, война коснулась каждой семьи. И почти в каждой семье передаются рассказы тех, кто пережил это время. «Лента.ру» собрала семейные истории о Великой Отечественной войне. Истории разные: страшные и героические, иногда обыденные, иногда совершенно невероятные, мистические, смешные… — то есть именно такие, какими они и остаются в памяти народа.

«История эта меня беспокоила всю жизнь»

Гарик Сукачев, музыкант, кинорежиссер, 61 год

— Для меня Великая Отечественная война всегда была самым страшным горем, которое произошло с нашим народом в ХХ веке. Это касается каждой семьи, в том числе и моей собственной. Отец моей мамы был расстрелян немцами в самом начале войны.

Это произошло в поселке Ляды в Псковской области. До войны он был начальником Райпотребсоюза — по местным меркам большая должность. Когда немцы входили в их село, а все произошло очень стремительно, мой дедушка и еще один деревенский мужик, не успев отойти, отстреливались и были взяты в плен. Почти тут же их расстреляли. Бабушка ходила, просила у немцев отдать ей тело мужа, чтобы похоронить, но так его и не нашла.

История эта меня беспокоила всю жизнь. Я ведь все знал, был в этой деревне в детстве, все там видел. Мне мама рассказывала, как пришли немцы, как они вначале никого не убивали, как катали детей на танках, устраивали танцы…

А потом пришли СС и, буквально через два дня, когда немецкая армия пошла на Ленинград, начали расстреливать, вешать женщин, а детей угонять в лагеря.

И я все это смог представить. Когда ты маленький ребенок, у тебя каникулы в деревне, вокруг такой хороший летний день, и ты вдруг начинаешь представлять, что все эти ужасы происходили вот здесь, в такой же вот чудесный летний день… И тебя это обжигает, а если тебя обжигает чем-то в детстве, то это на всю жизнь.

На основании того, что мне мама рассказывала о гибели деда, двадцать лет назад я снял фильм «Праздник». Не в честь кого-то. А потому, что это меня всегда волновало. Реальная история стала толчком, и мы с Иваном Охлобыстиным написали сценарий о том, как живут мирные люди, и вдруг к ним приходит война. Главного героя в фильме зовут, как и моего деда, Елисей. Моя мама — Валентина Елисеевна. По сценарию она тоже погибает, хотя на самом деле она выжила. Но вся реконструкция, то, как в деревню входят немцы, взята из жизни. Там, на самом деле, было даже интереснее, чем у меня в фильме. Мой прадед был в то время еще жив. И он умолял деда (своего сына): «Елисей, убегай! Убегай в лес, все побежали и ты убегай…». А дедушка ему ответил: «Я не побегу, я коммунист!» К сожалению, это не вошло в картину, потому что по нашему сценарию он к жене прибежал, у нас весь сюжет был немного по-другому сконструирован.

А моего отца, Ивана Федоровича Сукачева, призвали в армию в самом конце войны, уже в 1944 году. Он служил в Литве во внутренних войсках, сражался с «лесными братьями». Теперь их называют «борцы за независимость», а раньше считали просто бандитами. А как еще назовешь человека, который стреляет в тебя из-за угла? Там же, в Литве, отец научился играть на тубе и в составе военного оркестра выступал на танцах, где и познакомился с моей мамой, Валентиной Елисеевной. После войны они переехали в Москву, где родились мы с сестрой.

22 июня мы планируем отметить 20-летие фильма «Праздник» в Доме Кино. Будет фильм и на большом экране запись концерта группы «Неприкасаемые» с Петром Ефимовичем Тодоровским, который был сыгран 20 лет назад в ГЦКЗ Россия по случаю премьеры «Праздника».

«Папа с криком: “Война! Война!” побежал палкой рубить крапиву»

Герман Виноградов, актер, художник, музыкант, 63 года

— 22 июня 1941. Семья по папиной линии жила в Абрамцево. Бабушка работала там врачом. Папе 8 лет. Жили во флигеле аксаковской усадьбы. Объявили начало войны. Маленький папа с криком: «Война! Война!» бросился «в атаку» и побежал палкой рубить крапиву. В крапиве оказался упавший провод высоковольтной передачи. Папа задел провод рукой, его дико трясло. Спас учитель, оказавшийся рядом, — палкой оттащил провод. Папу перенесли в медпункт в усадьбу, где он отлеживался несколько дней в той самой комнате, где художник Серов написал «Девочку с персиками». Вот такая судьбоносная для меня история про 22 июня 1941 года.

Дед по маминой линии — политрук. Бабушка по маминой линии — военврач, лейтенант медицинской службы. Дедушка по папиной линии — инженер-металлург, налаживал производство брони в Свердловске на Уралмаше, есть ордена и медали. Бабушка по папиной линии — военврач, капитан медицинской службы, есть орден и медали.

Бабушки раненых лечили, спасали. Дед-металлург наладил выпуск брони для наших танков. Вот и весь рассказ.

А это общее фото нашей семьи. Сделано в Ленинграде.

«В городе Оснабрюк была биржа, там покупали людей для сельхозработ»

Елена Кофман, москвичка, 63 года.

— Во время войны мама была в плену в Германии. Летом 41-го года шестилетняя мама и ее шестнадцатилетний брат оказались в деревне в Орловской области. Началась война, бабушка посылала им телеграммы с просьбой срочно вернуться в Москву, но брат мамы влюбился и никак не мог уехать. А потом в Москву перестали ходить поезда.

Каким-то образом бабушке удалось добраться до них. А к деревне уже подходили немцы.

Все жители спрятались в погребах, не в домах, а в поле, которое простреливалось с двух сторон. Ночью брат мамы пополз за водой к колодцу. И вернулся без воды. Он был ранен.

Их гнали в Германию пешком. И бабушка несла на себе раненого сына и дочь. Было уже очень холодно, и однажды они остановились на ночлег в полуразрушенной избе.

Моя бабушка положила своего сына на печь, развела огонь, который горел очень недолго, и согревала детей своим теплом. А утром ее сын умер.

Им надо было идти дальше, и она сказала тем, кто еще оставался в этой деревне: «Похороните его. На нем теплый тулуп. Возьмите его себе». Потом ей сказали, что у него отломилась рука, когда снимали тулуп. И его не похоронили.

В городе Оснабрюк была биржа, там покупали людей для сельхозработ. Рассматривали и покупали семьями, а моя бабушка была маленькая, худая и стояла с маленькой девочкой. День заканчивался. К этому времени уже знали, что тех, кого не купят, отправят на завод, где не выживают. Тогда к бабушке подошел человек, он был один и его тоже не брали, он был из той же деревни. И он сказал: «Нам надо держаться вместе. Так мы сможем выжить».

И вот на биржу пришел человек, немец, который оказался последним из пришедших. И тот человек, который стоял теперь с моей мамой и бабушкой, снял с себя рубашку. И закричал немцу: «Посмотрите на меня, я — деревенский, я — сильный, я все умею. Возьмите нас!». И их купили. Моя бабушка, моя мама и тот человек жили семьей всю войну.

А потом война закончилась. Тот человек вернулся к своей семье, а бабушка — к своему мужу. Когда она вернулась в Москву, узнала, что в то же время, когда умер ее младший сын, старший был тоже убит.

Во время войны у моего деда жила женщина, они расстались — к нему возвращались жена и дочь. Тогда говорили: «Война все спишет». У людей желание выжить, чувство долга, желание жить, любовь, все смешивается и чередуется, и в определенный момент что-то выходит на первый план.

«В глазах немца-пулеметчика просто животный ужас был»

Александр Гаврилов, финансист, 42 года.

— Василий Степанович Шиков, мой родной дедушка. Знатный заслуженный фронтовик. Он был родом из деревни под Рязанью. Был с детства очень деятельным человеком, приехал в Москву после школы, поступил в электро-механический техникум. Благодаря техникуму у него была бронь, и необязательно было в 41 году призываться, но он пошел добровольцем. И сразу после учебки оказался в армии. Воевал в 9-м танковом корпусе, в военной разведке бронетанковых войск. Много раз ходил за линию фронта.

Дед рассказывал это так. Наступление танковых войск происходит быстрее, чем движется пехота. И скорость, и качество разведки должны быть выше. Разведчики в танковых войсках больше рисковали. Пехотинец может засесть в кустах и день-два наблюдать, что вокруг него происходит, сколько немцев побежало в одну сторону, сколько в другую. Но когда происходит развертывание фронта, на это времени нет. Поэтому, в моем понимании, разведчики танковых войск — самые отчаянные люди в разведке, которых только можно представить. И, как я понимаю, смертность среди них достаточно высокая была.

Эпизодов несколько. Первый эпизод такой. Деревня. Предположительно, там немцы. Но никаких видимых признаков нет. Нужно это узнать достоверно. Группа разведчиков, по-моему, четыре человека, садятся на Т-34. Танкист вжимает тапку в пол и на полной скорости несется в деревню. Там какие-то дома, огороды, зеленка. Они останавливаются на задках, оглядываются… Никого. И вдруг из бани метрах в 150 от них начинает стрелять немецкий пулемет. Из четырех разведчиков троих убивает сразу. Дед диким кувырком прыгает в картофельные грядки и прячется в ботве. А танк куда-то поехал — я так полагаю, что танкисту не было видно, что у него на броне происходит. Дед лежит в ботве картофельной, с ним, слава богу, автомат. Пулемет немецкий какое-то время продолжает стрелять. Потом он замолкает. И дед задается вопросом: что делать дальше. До темноты еще долго, он начинает понимать, что из его товарищей никто не уцелел, деваться некуда. И дед говорил: «Я принял единственно правильное решение. Полностью выключил все эмоции, чувство страха, что меня в любую секунду могут убить, и я, как на учениях, перевернулся на спину,

Поднял ППШ над собой, прицелился в банное окошко, из которого торчал немецкий пулемет, нажал на пуск и держал автомат до тех пор, пока не расстрелял весь диск.

Потом наступила тишина, дед пополз в сторону этой бани. В сторону бани! Не от нее! У него был с собой еще один диск, гранаты, и расчет был на то, что если что – в рукопашную. И он рассказывал: «Я захожу в эту баню, а там то ли два, то ли три немца. Вот они как сидели у этого окошка, так и продолжали сидеть, в полное решето. Они даже не поняли, что произошло!»

Это была первая медаль деда «За отвагу».

Вторая история — про день рождения. Они с разведгруппой не всегда ездили на танке, иногда они классическим образом пересекали линию фронта, оказывались в немецком тылу и шли дальше. Как я понимаю, это когда было нужно конкретный квадрат исследовать.

И вот они перешли через линию фронта, но находились в прифронтовой полосе. Светать стало, и им нужно было где-то схоронится. Зашли в сарай и в этот момент начался авианалет. Их было человек шесть, наверное. И дед говорит: я вот в этот сарай захожу со своим напарником (это его близкий фронтовой друг, они с ним всю жизнь дружили), и ровно в него падает авиационная бомба. Пробивает крышу и падает буквально к ногам деда. Бомба не какая-то огромная, а средняя, я подозреваю, такая, которыми пикирующие штурмовики бомбили. Она падает… и не взрывается… И это случилось в его день рождения. Дед говорил, что у него двойной праздник в этот день.

Что произошло с бомбой так никто до конца и не понял. Есть две версии: теория деда и теория бабушки. По теории деда это просто заводской брак и в авиабомбе не сработал взрыватель, а бабушка говорила, что, скорее всего, бомбу собирали остарбайтеры, которые сознательно ее повредили, и она не взорвалась.

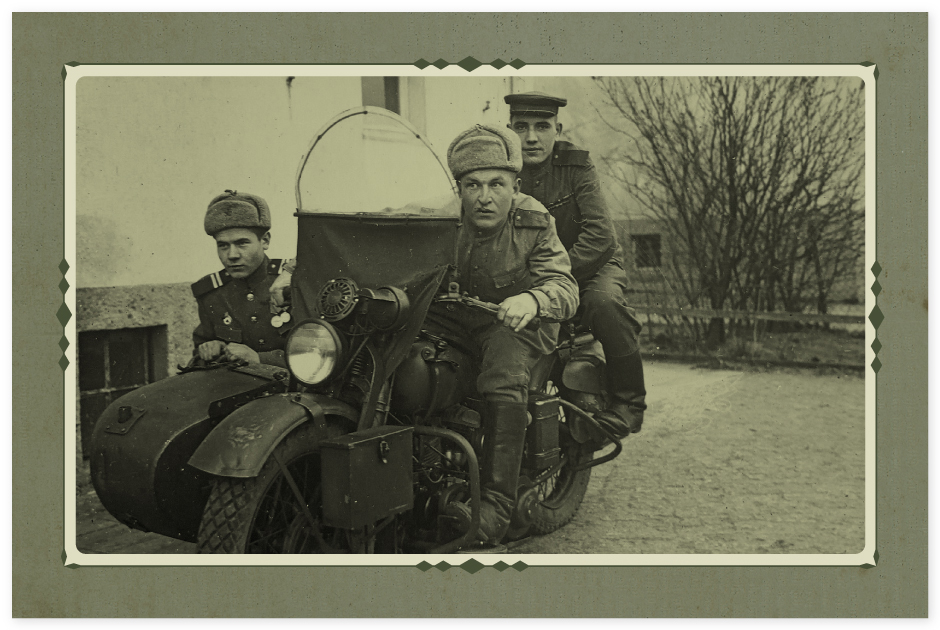

Ну и третья история, очень жизненная. Это было, когда освобождали Белоруссию. Было стремительное наступление. Разведгруппе деда нужно было быстро прощупать дорогу. Кажется, они к станции какой-то ехали, им надо было что-то узнать и успеть об этом сообщить. Очень быстро перешли через линию фронта. Нужно было какое-то средство передвижения, чтобы, условно, за час пройти 20 км, а пешком это долго. Они увидели немцев на мотоцикле, убили их, сели на мотоцикл и поехали по дороге. Это была лесная узкая дорога, на которой не разъехаться. И вот они гонят со страшной скоростью, потому что мало времени. У них была рация, надо было выходить на связь.

И вот они мчатся, узкая дорога, резкий поворот, и вдруг из-за этого поворота выскакивает точно такой же мотоцикл, с таким же пулеметом, с такими же мужиками со шмайсерами, только это настоящие немцы.

Дед говорил: мы друг напротив друга останавливаемся и смотрим. И тишина. И расстояние — 10 метров. И как вы думаете, что произошло дальше? Они разъехались… Дед говорил: «Мне казалось, прошла вечность. В глазах немца-пулеметчика просто животный ужас был». И вот они глазки друг другу построили и без единого звука разъехались… Как будто друг друга не видели.

Дед остался разведчиком на всю жизнь. Если нужно было что-то узнать, он говорил: иди, разведай! Внимание к деталям у него было просто профессиональное.

«В двух километрах от поля боя, под обстрелом бабушка родила мою маму»

Алена Тимошина, психолог, 53 года.

— Моя украинская бабушка, мамина мама, Прасковья Васильевна Мусатова. В 1942 году она, на девятом месяце беременности, с одним дедом из их же деревни Новоселовки, Криничанского района, Днепропетровской области, пешком эвакуировала в тыл колхозное стадо. Пункт назначения — куда-то в Ворошиловградскую область. Немцы шли по пятам. При переправе через Днепр паром со стадом разбомбили, и почти все животные погибли.

Дед этот и моя бабушка потеряли друг друга, и она пошла к любому населенному пункту. Но по дороге у нее начались роды, и 12 апреля бабушка, в двух километрах от поля боя, под обстрелом родила мою маму. Возвращалась пешком с младенцем на руках в уже оккупированную родную деревню.

Мамин отец, мой дед Иван Мусатов, был призван в первые дни войны и, по воспоминаниям бабушки, его несколько раз видели в оккупированном Днепродзержинске. Вернулся он в 1945-м и однажды на рынке подрался с вором. И дрался он, со слов бабушки, очень быстро и странно, как никогда деревенские мужики не дрались.

Где и как воевал, никогда не рассказывал, жил не таясь, умер в 1951 году. Мама моя была важной персоной на Украине, заслуженный деятель искусств, директор театра, парторг и т. д. И она всю жизнь, по связям, пыталась узнать о том, кем на войне был дед. Но данные были засекречены, ей только уже в 2000-х сказали: «Анна Ивановна, успокойтесь, ваш отец выполнял важную работу для Родины». И все.

Второй муж бабушки, поляк Йозеф Здановский. Он после войны захотел жить в СССР, чем вызвал подозрения, как шпион. Его пытали в НКВД, вывихнуты плечи, сорваны ногти, но шпионом он себя не признал, потому был отпущен и всю оставшуюся жизнь работал плотником. По вечерам выпивал стакан водки и пел «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…», плакал и шел спать. Добрейший был дядька.

Вторую бабушку в 16 лет угнали в Германию, фото есть на фоне ворот распределительного пункта. Сдал ее собственный отец. Вместе с коровой. Немцы пришли к ним, на остальных детей автомат наставили, и он показал яму во дворе, заваленную сеном, где прятали корову и бабу Веру.

В Германии бабу Веру определили в горничные. Их заставили помыться, одели и сказали улыбаться. А город не помню, хотя бабушка его называла. Но помню, что она о своей «хозяйке» отзывалась с благодарностью, потому что ее могли отправить в публичный дом или изнасиловать, но она говорила, что «к добрым людям попала, не били, не насильничали». Она веселая была в жизни, легкого характера, детей любила, работы никакой не боялась.

А папины родители были артисты. Дед — народный артист Украины Носачев Андрей Петрович был в фронтовой актерской бригаде, а бабушка — в эвакуации, в Ташкенте.

«Вечером он принес и положил на крыльцо оторванную голову молоденького немецкого солдата в примерзшей пилотке»

Петр Каменченко, журналист, 63 года

— Я помню войну, хотя родился через 13 лет после того, как она закончилась. Каждый раз по дороге в Берново, где у меня дом, проезжая деревню Млевичи в Тверской области, я вспоминаю немецкого летчика в желтом комбинезоне и черных защитных очках, который, спустившись совсем низко, ниже верхушек старых берез, расстреливал из пулеметов отступающий госпиталь. Чтобы лучше видеть бегущую внизу маленькую девочку, он сдвинул стеклянный колпак кабины, но пули все равно попали в березу, за которой она успела спрятаться. Этой девочкой была моя мама, и я мог бы быть убитым тогда, осенью 1941 года вместе с ней, как и пятеро моих детей, родившихся через полвека.

Мне кажется, что я видел все это своими глазами. Может быть потому, что совсем маленьким много раз представлял, как это происходило, и эти фантазии заняли в памяти место среди моих собственных детских воспоминаний. Такое иногда случается, и есть даже красивый термин, объясняющий подобный феномен памяти, — псевдореминисценции. А может быть это просто генетическая память?

Я знаю, как уходил от немцев госпиталь, где работал хирургом мой дед. Немецкие танки перепахивали гусеницами огороды с западной стороны села, а с востока, подбирая по дороге раненых, уходили последние подводы сельской больницы, неожиданно ставшей фронтовым госпиталем. Конечно, об этом мне тоже рассказывала мама, но почему-то я помню, какая в тот день была погода.

Через месяц немцев выбили, и дед опять принялся резать и шить раненых в больнице, которую сам же и построил еще в 37-м году, а мои мама и бабушка вернулись в свой дом. Немцы отступали быстро и не успели почти ничего разрушить и сжечь. Они даже оставили своих тяжелораненых, которые постепенно все замерзли. В месте, где их весной зарыли, потом много лет проседала земля. Теперь там все крапивой и кустами заросло. Наверное, я последний, кто еще об этом помнит.

Немцы так спешили, что забыли в нашем доме некоторые свои вещи. Я их потом нашел на чердаке: ремень с орлом и надписью Gott mit uns, противогаз в продолговатом металлическом чехле, в крышечке которого был заботливо припрятан презерватив с датой выпуска 22 июня 1941 года. Правда, они все же успели украсть «волшебный фонарь», при помощи которого мой дедушка показывал колхозникам на большой больничной простыне «волшебные картинки» санпросвета о первой помощи при ожогах, вывихах и переломах. Картинки эти я тоже хорошо помню, потому что в семь лет нашел их в сарае и целое лето разглядывал на свет, пока не потерял.

А вот наша собака из дома никуда не уходила и всю оккупацию просидела под кроватью. Когда мама вернулась, Тюльпан, так звали собаку, был еле живой от голода. Вечером он принес и положил на крыльцо оторванную голову молоденького немецкого солдата в примерзшей пилотке. Голову похоронили за домом в осиннике. Мне этого места никто не показывал, но я почему-то всегда точно знал, где именно была зарыта немецкая голова, и ночью на всякий случай далеко обходил это место.

Вот такая странная штука — память. Иногда помнишь то, чего вроде бы и помнить-то не должен. А может быть, вовсе и не странная? И я все правильно помню? И дети мои это помнить должны.

«У него на груди гадюка лежала»

Наталья Соловьева, писатель, 41 год.

— Дед накануне войны оказался в Белоруссии, служил в НКВД. Он был совсем молоденький и, когда все это началось, отступал вместе со всеми. По болотам, голодал. Дед русский, белорусского языка не знал. Оказался в белорусской деревеньке, у какой-то ветхой бабусечки. Она сжалилась над ним и говорит: «Ляг, сынок, поляжи на ложку. Поляжи на ложку».

Он не понял, подумал: совсем бабка свихнулась, как можно лечь на ложку? А она ему показывает: «Поляжи на ложку». И он сообразил, что «ложек» — это кровать. А так как я родилась в Белоруссии, дед каждый год устраивал мне экзамен белорусского языка. А как будет чашка? А как будет стол? И в конце: а как будет кровать? Я: «Ложек». Он: «Молодец». У него это осталось навсегда.

И самое удивительное, он запомнил название деревни — Каменка, и оказалось, что мама потом по распределению попала в этот район и вышла замуж, и я там родилась. Вот как раз недалеко от этой деревни. Сейчас это Крупский район в Белоруссии.

Второй мой дед был партизаном. Трофим Иванович Соловьев. И они жили в деревне Глубочица. Они с моей бабушкой были сиротами, поженились, и у них к началу войны было трое детей. Вокруг леса, это район озера Палик, неподалеку от реки Березина.

Дед ушел сразу в партизаны. И в 1943 году была операция по уничтожению партизан под названием «Котбус». Сожгли много деревень. Моя бабушка оказалась в партизанском отряде вместе с детьми. То есть все, кто был в деревне, спаслись благодаря тому, что вокруг были болота. В болоте находился остров, и немцы не знали, как туда войти. Только местные знали дорожку. Немцы пытались, но у них тонули лошади.

Тогда они начали отряд бомбить с воздуха. Бабушка с сестрой и четырьмя детьми бежали. Бабушка несла самого маленького на руках, мой дядя цеплялся за подол и отстал. А еще двоих тащила за руки бабушкина сестра. Самолеты, бомбежка, страшно, ночь… Они одного ребенка потеряли в лесу и никак не могли найти. И потом уже, когда рассвело, бабушка и ее сестра бегали по лесу искали этого ребенка. И нашли заплаканного, на груди у него гадюка лежала. Но он спасся.

Бабушка так до конца войны и была в партизанском отряде, а дед пошел дальше воевать. Был ранен под Кенигсбергом. Потом отстраивались. У них родились еще дети. У деда остались ранения на всю жизнь, у него в теле пуля двигалась.

«Прадедушка не растерялся. Он начал бегать по лесу, стрелять из разных мест и громко кричать»

Катя и Лиза Каменченко, 15 и 12 лет.

— Нашего прадедушку звали Демидов Николай Нестерович, он родился в 1924 году. Когда началась война, ему было 17, но он все равно ушел на фронт осенью 1941 года, сказав в военкомате, что он на год старше. Его отправили на Волховский фронт связистом, позднее он стал командиром отделения связи.

Свой первый подвиг он совершил в марте 1943 года во время двухдневного боя за деревню Котовица под Новгородом. Там под непрерывным артиллерийско-минометным огнем он восстановил 30 разрывов линии связи — как раз, когда наша пехота форсировала речку Волхов.

В другой раз, летом 1944 года, в Заполярье, он вместе со своим отрядом протягивал линию связи в тылу противника. Вдруг на них напали финны, изрезали линию и пытались окружить. Но прадедушка не растерялся. Он начал бегать по лесу, стрелять из разных мест и громко кричать. Финны решили, что наших много и отступили. Связь батареи с командиром дивизиона была обеспечена и, как написано в прадедушкином наградном листе, батарея «била беспощадно по финским лахтарям». За этот и другие подвиги Николай Нестерович был награжден орденом Красной звезды, орденом Славы III степени и двумя медалями «За отвагу».

Войну он закончил в мае 1945 года в немецком городе Макленбурге гвардии старшим сержантом. И что удивительно, за четыре года боев, постоянно находясь на передовой, он ни разу даже не был ранен.

«Особисты не поверили, говорили, что на границе нужно было погибать. Чуть не расстреляли»

Алексей Лютых, врач-хирург, 64 года.

— Отец мой, Лютых Борис Афанасьевич, родился в 1917 году в селе Лютое Ливенского района Орловской области. В 1937 году его взяли в армию. Красноармейцем попал на Халкин-Гол. Потом в Ленинград, на курсы пулеметчиков.

Практику на финской войне проходил. Ему там орден Красной звезды дали. Научился ходить на лыжах. Получил младшего лейтенанта. Был командиром пулеметного взвода.

За две недели до начала войны их перебросили на границу в Прибалтийский округ. Говорил, что когда начались боевые действия, немцы в первый же день жестоко разбомбили все части, которые стояли на границе давно, а вновь прибывших не бомбили. Их, видимо, фашисты на карты не нанесли. Это их полк спасло.

Они отходили от самой границы, многократно попадали в окружения и выходили из них. Шли ночами по лесам и болотам, а по дорогам немцы на танках и мотоциклах. Потом вышли к своим, потом снова окружение. Потом из них новые отряды формировали, потом снова окружение. И так много раз. Естественно, он погибшим считался.

Когда окончательно вышли к своим, то особисты не поверили, что можно было так длительно отступать. Говорили, что там, на границе, нужно было и погибать. Чуть не расстреляли, а о наградах разговора не было. Спасло то, что все были в форме, с документами, даже комиссара раненого притащили и знамя полка. У комиссара было прострелено легкое — пневмоторакс, так они ему грудь как раз знаменем и перетянули, чтобы дышать мог. Но пулеметы пришлось бросить, все равно все патроны расстреляли.

Отца разжаловали, отправили в штрафбат. Он это сильно переживал. Потом была Ленинградская блокада и освобождение Прибалтики. Потом еще раз попал в штрафбат за расправу над охранниками лагеря.

Закончил в Кенигсберге. Вообще-то он мало про войну говорил, но, когда выпьет, вспоминал, плакал. Он хотел офицерское звание восстановить, а то начинал с младшего лейтенанта, а закончил старшиной. Но ему никто не верил, что они от самой границы по болотам отступали. По документам он считался без вести пропавшим с июня 1941 года, поэтому ему боевые действия считали только с 1942 года.

Рассказывал и плакал всегда. Хорошо жив остался. И в плен нигде не попал.

«Бомба попала в баржу. Погибли почти все»

Григорий Олтаржевский, историк, журналист, 52 года.

— Наверное, в каждой семье существуют связанные с войной сюжеты, которые передаются из поколения в поколение. Уверен, что среди них есть героические, трагические, радостные. И в нашей семье они тоже сохранились, тем более, что через войну прошли все наши «старики». Но была одна история, которую иначе как чудесной назвать нельзя. Хотя в то страшное время, такие случаи никого не удивляли.

Сталинград. 1942 год. Мой прадед Юлий Иосифович был весьма уважаемым в городе детским врачом. Еще до революции, будучи студентом, он получил некоторую известность как первый переводчик Шолом-Алейхема на русский, но, окончив медицинский факультет московского университета, решил оставить литературу и посвятить себя благородному делу спасения ребятишек. Тогда и уехал в Царицын, ставший потом Сталинградом. Однако с началом войны и ему пришлось встать под ружье и руководить уже не детской больницей, а госпиталем. Сын Яков – студент истфака МГУ — с первых дней воевал в ополчении, ушла на фронт и дочь Сусанна, которая с маленькой дочкой приехала из столицы к родителям. Четырехлетняя Ирочка осталась с дедом и бабушкой при госпитале.

Во время страшных бомбежек Юлий Иосифович никогда не уходил в бомбоубежище, а сидел на ступенях госпиталя. Но осколки миновали его. А когда немцы уже вплотную подошли к городу, переполненный госпиталь пришлось эвакуировать на другой берег Волги. Единственным плавсредством, которое смогло предоставить командование, оказалась баржа, но выбора не было — бои шли уже на окраине. Когда в ночной темноте судно отошло от берега, начался обстрел, и бомба попала прямо в баржу. Погибли почти все.

Когда трагические известия дошли до Сусанны, она поседела за одну ночь. Страшно даже подумать, как корила она себя за то, что оставила Ирочку в госпитале, но ведь в этом аду он казался самым безопасным местом…

Прошло несколько месяцев. Немцев окружили, добили и погнали за запад. Выжившие сталинградцы начали понемногу возвращаться на пепелище. Кое-как стали налаживать жизнь, хозяйство, быт. И тут бабушка, которая была где-то в Ростове, получает письмо от родителей — они живы.

Это было чудо: оказалось, что они уступили свои места на барже лежачим раненым, а сами плыли следом на какой-то маленькой лодчонке. А потом, в страшной неразберихе, в забитом войсками и ранеными Энгельсе, они просто не могли послать весточку дочери.

«Война закончилась — куда вся злоба на немцев делась…»

Борис Егоров, писатель, 66 лет.

— Война, война… Ну и чем была война для моего поколения? Так, одно название. Для меня война была кино: «В бой идут одни старики», «Судьба человека», «А зори здесь тихие», «Два бойца» и многие-многие душевные фильмы еще советского производства.

Папаня мой покойный насчет войны был очень немногословен. Знаю, что являлся артиллеристом, на войну пошел сам, не дожидаясь, пока позовут. Послушать его, только и делал, что стрелял из пушки. Но, как я теперь понимаю, стрелять можно тоже по-разному. Судя по количеству орденов и медалей, батя мой любимый там груши не околачивал. И ногу до конца жизни слегка подволакивал — пулька попала, из крупнокалиберного пулемета. Маманя была более разговорчивая, но отец разок пристукнул кулаком по столу — и я до сих пор не знаю, за что мама награды свои получила. Осталось только подозрение, что и она там не портянки стирала.

В геологии, где я проработал лет 20 на буровых, народ собирался очень… разнообразный. Наслушался я рассказов от тех, кто сам участвовал в войне. Здорово эти… повествования отличались от кино. Мой помбур — дядька лет на 30 старше — давал мне пощупать пулю и осколок, которые так в нем и остались после Берлина. И он не говорил про патриотический подъем, который его внезапно обуял. Нет. Он сказал, что за свой дом и сейчас порвет любого. А как-то вечером за кружкой чифира дядя выдал: «Что интересно… Война закончилась — куда вся злоба на немцев делась? Я в эшелон садился — домой — весь сухпай отдал немчонкам. Худые пацанята, ветром качает их. Они-то тут при чем…».

Дальше — больше. Не буду говорить за всех — только за моих друзей. Пьянствовал как-то с бывшими одноклассниками и однокурсниками, которых хрен занес в Афган. Один из них — Саня, его при мне однополчане с уважением называли «Ходячая смерть», как-то, расслабившись, сказал мне: «Борян, а ты знаешь, почему я там выжил? Только потому, что представлял себе, что за отца дерусь, за дядьку-танкиста и тетку-корректировщицу. Которых какие-то гады взяли да убили. Конечно… Темное это дело». Вот так до меня стало постепенно доходить, чего стоила Великая Отечественная моей Родине.

В моей московской молодости непринадлежность к диссидентам автоматически лишала тебя обожания девочек, рвущихся к высшему свету. Но, как бы я перед ними ни выпендривался со своей типа крутой критикой существующих порядков, всегда без рассуждений вступал в драки с теми, кто в своем инакомыслии доходил до гнилых базаров о бесполезности Великой Отечественной войны для демократического будущего нашего народа. Как стенограмму, помню свои вопли в «Яме» — пивной на Пушкинской, — когда я швырялся кружками и с трудом махал тяжеленной скамейкой:

Сами вы ******* бесполезные! Не победи наши отцы — хрен бы вы здесь сидели!

А потом до меня и самого вроде дошло. Точно так же 22 июня 1941 года я бы бросил все, схватил бы в руки свечной ключ и помчался бы… на войну. Родина — это не место, где ты родился. И где ты сейчас живешь. Родина, по мне, — такое понятие, которое есть в сердце человека, или его, к несчастью, нет. Если нет, то человеку предстоит тоскливая старость.

А Родина — она будет жить. И да хранит ее Господь.

«Моя мама только и выжила, что богу молилась, она же была кандидат партии»

Чичикова Мария Филипповна, жительница седа Берново Тверской области, 90 лет.

— Немцы пришли в 41-м. 12 июля нас заняли, но мы остались и жили дома все. А в 43-м взорвалась немецкая машина в лесу, и старших всех заставили сторожить дорогу. Две недели сторожили, было сказано: при ком мина взорвется — того повесим. И вот две недели просторожили, никто не взорвался больше, и всех отпустили домой. А партизаны потом приходили, смеялись: ну как сторожилось? А мы вас видели. Старики тут, а молодежь там. Ну вот, выходит, что находили они место минам в другом месте.

Партизаны ходили на железную дорогу. Зайдут к нам, мама их покормит, папка табачку насыплет. Они говорили: «Отец, мы сегодня курить не будем, пока назад не вернемся». Дымом-то пахнет, а возле линии, на 50 метров лес и кусты вырублены. Дорога была голая. Оттуда идут, папка уже им готовит по кисету табаку, так они благодарны вот так были (показывает — по горло — прим. ред.).

Немцы у нас в деревне школу открыли. Ходила туда неделю, училась. Учительница у нас была — Ефросиния Емельяновна. Она с Ленинграда приехала отдохнуть, а тут ее война захватила. Вот и поставили учительницу, дали одну книжку. Она подойдет так, покажет: вот это буква — по-немецки написано — вот такая, «А». Ну «А», так пусть «А». А она пока так всех обойдет, я и забыла, что это «А». А потом приходит офицер — женщина. Она немка, была комендантом. Помню, как приходит, надо было всем встать и откозырять: «Хай Гитлер».

Ну вот так неделю мы походили и сказали: «Больше в школу не пойдем». Нас и не заставляли — не пошли, так не сильно вы там и надо.

В Германию отправляли. Привозили в октябре, ноябре из-под Ленинграда русских беженцев, которых захватили, и по деревне их расставляли по домам. А как только они немножко отъелись, чтоб были не такие голодные, так отправляли в Германию.

Приходит офицер, ставит на постой семью, и говорит: «Кушайт надо, кормить надо».

Молились, в церковь ходили, вот так и выжили. Моя мама только и выжила, что богу молилась, она же была кандидат партии, и ее уже везли в комендатуру. Получили повестку, мы с мамой попрощались, мамка стояла на коленках с папкой, молились. Поехали. Когда приехали, их было четыре человека — три мужчины, которые старые, ну, коммунисты, и мама.

Приехали, мама говорит: «Мужики, давайте я первая пойду туда, в комендатуру». В комендатуру зашла, там никого нет. Сидит одна русская переводчица, говорит: «Бабушка, ты зачем тут? Коммунистка?». Она отвечает: «Господь тебя люби, какая ж я коммунистка?». «А сюда ж только коммунистов вызывают, езжай домой. Если надо — вызовут».

И вот тех мужиков вызвали, а маму не вызвали.

«Уж было совсем отчаялся, но если вместо винтовки взять автомат…»

Елена Сухинина, графический дизайнер, 44 года.

— Мой папа воевал. В начале 1942 года 17-летним он был призван для обучения в Омское пехотное училище. Недоучившихся курсантов отправляли в Можайск, где формировали части для отправки на фронт. Осень 42-го — отправка на оборону Сталинграда.

Немецкий плен. Множественные побеги, после которых переводили в лагеря с ужесточенными условиями. Украина, Польша, Германия.

Апрель 1945, после бомбежки Берлина военнопленных направляли разбирать завалы. В этот момент состоялся его последний, успешный побег.

Участвовал в уличных боях в Берлине.

Папа неохотно рассказывал о войне. А шрамы на его лице скрывали усы и борода.

Но благодаря журналистке, которая писала книгу о папе, сохранилась аудиозапись, около семи часов их беседы. В ту книгу вошли самые трешевые истории. Журналистка аргументировала, что сейчас читателей интересует именно такое наполнение:

«Победа нуждалась в нем, как в художнике. Сухинин был нарасхват, каждое подразделение хотело видеть отражение своих подвигов на панно и плакатах. Он делал рисованные портреты героев, малевал плакаты на огромных полотнищах. Своих рук уже не хватало, и к нему приставили немцев в помощники. Это была лихорадка работы. Но вот началась и постепенная демобилизация войск. Сухинин не согласился: “Да у меня и дома-то нет, и куда я приеду с таким лицом?”.

Вот и порешили: Сухинин придумает памятник, и его отправят в Москву на пластическую операцию. Памятник должен был быть солдатом с винтовкой в одной руке и знаменем в другой. Долго мучился Сухинин, пробуя и эдак, и так, срисовывая с зеркала свое отражение, — ну никак не компонуются винтовка и знамя. Уж было совсем отчаялся, но если вместо винтовки взять автомат… И вдруг все пошло! Вот он, памятник! Солдат с перекинутым через плечо автоматом держит в руках знамя, кричит “ура!”, а сам ногой подпирает фашистскую свастику».

«Она все равно брала меня, чтобы нас убило двоих»

Нина Гришакова, пенсионерка, 80 лет.

— Родилась я когда вовсю шла война. До трех лет я не знала, что такое хлеб. Когда мне дали хлеб в первый раз, то я думала, что это мыло и не брала. Только когда насильно затолкали в рот, тогда начала просить еще. Хорошо еще помню, как ела мелкую нечищеную картошку, было очень вкусно, особенно когда только сварится.

По рассказам мамы, немецкий штаб стоял у нас в деревне немного наискось от нашего дома. Деревня Претычино. Это Калужская область, Думиничский район. Мой брат, ему было 6 лет, туда-сюда бегал. Голод был, он бегал в штаб, пел песни им, плясал, они его кормили, знали, что я маленькая, грудник, давали мне манную кашу, меня кормили.

Немцы стояли в низине, а наши на горе. Полтора километра от нас. Бой шел обычно с утра. Мама как говорила: загудит катюша, даже земля затрясется, страшно было! Конечно, страшно! Ей надо за водой выйти, а пули так и свистят мимо, так жикают. Но не убило. И всегда мама брала меня с собой, я же грудничком была, и говорила: если меня убьют, значит, и ее убьют. А могли же и в голову, и в живот. Но она все равно брала меня, чтобы нас убило двоих.

Ночью наши деревенские вывозили хлеб партизанам. И кто-то продал их — что нашим партизанам жители вывозят хлеб. А какие там жители? Бабы были, мужиков всех забрали, ну были, наверное, какие-то инвалиды. И все. Немцы выслали отряд. Карательный. А партизаны узнали, что идет карательный отряд. И наши немцев за четыре километра от деревни встретили. И сделали засаду.

Но один наш солдат — не выдержали, видимо, нервы — начал раньше стрелять. И все наши погибли. И командир их погиб.

Потом уже, после войны, все останки собрали в кучу, напротив нашего дома могилка была. Деревню переименовали в Корнево по имени того командира.

А немцы, кабы отомстить за все это, сожгли деревню. Ничего не осталось. Никаких документов. Даже фотографии отца у меня нет, он погиб в 1942 году где-то под Смоленском.

«Рассказывает и начинает плакать. Я и не спрашивала больше…»

Анюта Каргашина, врач, специалист по спортивной медицине, 34 года

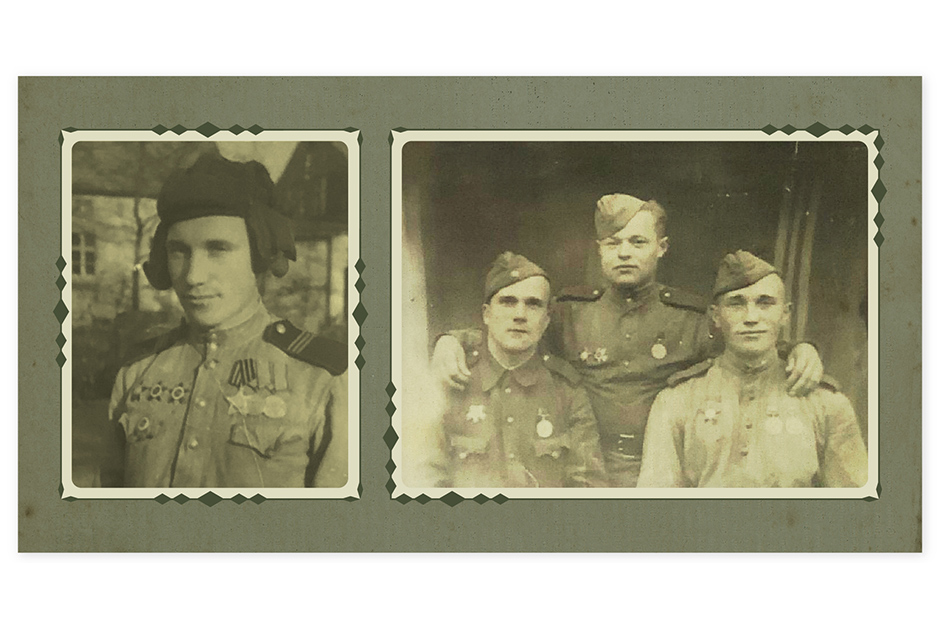

— У меня дедушка воевал на Карельском фронте. Каргашин Сергей Сергеевич. Был военным фотокорреспондентом. Звание — ефрейтор. От него у меня остался фотоальбом «Это было на Карельском фронте». Там его фотографии и других фотографов.

Очень мало знаю о том, как он воевал, потому что как-то в детстве спросила у него про фронт, он рассказал, как в Карелии при температуре -50 они копали из снега землянки, чтобы не замерзнуть. Рассказывает и начинает плакать. Я и не спрашивала больше, чтобы не травмировать его. А фотографий много военных осталось, которые как раз дедушка снимал. Я запомнила его веселым, добрым и очень любящим мою бабушку.

«Отец стоял у лошади, когда мина ударила в землю точно между ее ног»

Игорь Надеждин, журналист, 53 года

— Мой отец родился в 1923 году в подмосковном городе Перово. В школу он пошел в 1931-м, и был одним из самых старших в классе. Это многое предопределило в его судьбе.

21 июня 1941 года была суббота, и в школе был выпускной вечер. Два выпускных класса гуляли всю ночь и все утро — последние часы, которые они могли провести вместе. И обращение Молотова о начавшейся войне услышали тоже вместе: 56 выпускников и три учителя, самые любимые, допущенные в круг учеников…

Все вместе сразу пошли в военкомат. Отцу (ему до 18-летия оставалось две недели) сразу выписали повестку на 3 июля «явиться с вещами…».

Рано утром 3 июля одноклассники проводили его на сборный пункт, там его на глазах всех расцеловала любимая девушка Роза. Она погибнет от шальной бомбы уже в сентябре 1941 года, но отец об этом узнает только в конце 1947 года — его мать, моя бабушка, так и не найдет сил написать сыну об этом.

Странно поворачивается судьба: отец, призванный в армию, с 22 июля 1941 года воевавший в действующей армии, имеющий три красных и три золотых нашивки на пиджаке рядом с колодками его орденов и медалей, вернулся с войны, а его одноклассники, мальчишки, которым оказалось чуть меньше месяцев, и большинство любимых учителей полегли под Москвой в дивизии народного ополчения. Погибли и многие одноклассницы — во время рытья окопов на ближних подступах к столице. В живых от двух классов остались, кажется, три человека.

Отец прошёл все битвы Великой отечественной, кроме Сталинградской — там пропал без вести мой дед, полный Георгиевский Кавалер в Первую мировую… А отец после Битвы за Москву оказался в Крыму, где сначала отступал, а потом — наступал, потом опять отступал и был ранен… Из госпиталя — под Ржев, где чудом остался жив в страшной мясорубке 1942 года… Затем несколько месяцев в резерве — и Курская дуга. Затем — форсирование Днепра, освобождение Украины и Белоруссии, потом — штурм Кенигсберга, откуда 8 мая их срочно сорвали и отправили в Прагу. Последний бой отец принял уже после капитуляции Германии, 10 мая… Бой, в котором тяжёлые ранения получил его напарник, скончавшийся в июне 1945 года в госпитале.

В военном билете отца написано: в действующей армии с 22 июля 1941 года… Пехотинец, воинская специальность — телеграфист, потом — телефонист. Всю войну он обеспечивал связь между передним краем, передовыми окопами и штабами, самый дальний из которых — штаб полка. То есть — не дальше пяти километров от линии фронта.

Телефонисты формально были сведены в отдельный взвод, но фактически во время боевых действий прикомандировывались к ротам. Главное внешнее отличие телефониста — катушка с кабелем. Наши, советские, были большие и тяжелые, поэтому связисту была положена по штату лошадь — на нее вьючили катушки, и она шла в поводу. Немецкие катушки были меньше и значительно легче, поэтому связисты старались пользоваться ими.

На одном из привалов, во время ужина, отец, не успев доесть из общего котла, встал, чтобы задать корма лошади — сразу после марша кормить их нельзя, надо было дать спокойно постоять. И в этот момент фрицы выпустили десяток мин, скорее всего, по огням костров.

Отец стоял у морды лошади, навешивая на нее торбу, когда мина ударила в землю точно между ее ног. Все осколки ушли в стороны, полностью выкосив два отделения — слева в десятке метров то, к которому был прикомандирован отец, а справа, тоже в десятке метров — другое. Ни на отце, ни на лошади не было ни царапины, да и от взрыва они не оглохли. И взрывной волной не подкинуло. Так, комьями земли побило. А два отделения — насмерть.

Уже после смерти отца, на его поминках, мне рассказали две истории, о которых он сам ни разу не обмолвился.

Первая — накануне Курской битвы. Отец в штабе батальона дежурил у телефонного аппарата, и вдруг связь прервалась. Без боя, в затишье. Его отправили искать обрыв.

Обратно он вернулся, приведя двух пленных…

Как выяснится, фрицам очень был нужен «язык», причём из штабных. И они, обнаружив линию связи, перерезали её, чтобы захватить связиста — тот точно знает больше бойца на передовой. Перерезали и затаились — но ошиблись в направлении, и оказались спиной к отцу, который шёл чинить связь… Он же, понимая, что без артобстрела провод порваться не может, всё-таки ожидал какую-то гадость. И был внимателен, смотря не столько на провод, сколько вокруг. И заметил засаду.

Тихо отошёл назад, собираясь звать помощь, но тут увидел однополчан, которые свалили в самоволку искупаться… Вчетвером они сумели одолеть вражескую разведку, двоих даже взяли живыми. Но вот в штабе появиться мог только отец — остальные-то в самоходе. «Хорошо, что было это на батальонном уровне. В полку бы с нас с живых не слезли, — рассказывал мне на поминках дядя Саша, один из тех “самоходчиков”. — А в батальоне обошлось…»

Вторая произошла позже, уже под Кенигсбергом.

Тогда, при штурме города и крепости, в какой-то момент части враждующих армий перемешались: получился слоеный пирог. И отец, протягивая связь, наткнулся на такой же провод. Подключился к нему — и понял, что попал на линию фрицев.

Немецкий он знал отлично. Послушав несколько минут переговоры врага, он подключился к нашей, так и не до конца проложенной им линии, и стал передавать в штаб данные о немцах. Опять отключился, послушал фрицев — и вновь доложил нашим. Хотел и дальше послушать врага, но получил по шапке от комбата за так и не налаженную связь и побежал дальше тянуть провод к нашим позициям.

Правда, потом его вызвал комдив и объявил благодарность: короткие данные, подслушанные отцом, оказались точнее и надежнее разведданных, и помогли нашим избежать ловушки.

«Попросила его не расстреливать, потому что он полезный в хозяйстве»

Ольга Рыбакова, специалист по маркетингу, 37 лет

— Моя бабушка с семьей (отец, мать и младший брат) жила в Смоленске. Когда началась война, отец ушел на фронт, а бабушка, ее мама и младший брат остались дома.

Когда немцы вошли в Смоленск, то бабушку с семьей погнали через всю Белоруссию на границу с Польшей в распределительный лагерь. По дороге от болезней, недоедания и тяжелых условий умерла ее мать. Они остались вдвоем с братом, который несколько раз сбегал, но потом возвращался, так как не мог оставить сестру одну.

Вообще его два раза пытались расстрелять, так как он был похож, по мнению немцев, на еврея — кудрявый, с темными волосами. Первый раз в селе, в котором они стояли несколько дней, его спасла какая-то женщина, которой он за еду помогал ухаживать за лошадями. Попросила его не расстреливать, потому что он полезный в хозяйстве.

Второй раз перед расстрелом он убежал и прятался в телеге с навозом. Немцы протыкали ее вилами, но так его там и не нашли, поэтому ему удалось уйти. Но после этого случая он все равно вернулся. Уже когда их пригнали в лагерь, ему удалось убежать еще раз и выйти на нашу армию, которая через некоторое время и освободила лагерь, вместе с бабушкой.

Бабушка умерла в прошлом году в возрасте 94 лет.

Петр Каменченко

По материалам: “Лента.Ру”